*Texte dactylographié, établi en 1996, finalisé en décembre 2000. (coll. Blandine Bongrand Saint Hillier)

**En route vers la Libye

Fin décembre 1941 la première Brigade Française Libre a quitté la Syrie pour rejoindre la VIIIème Armée britannique en Libye. Notre Unité comprend 5 000 hommes répartis en quatre bataillons d’infanterie, un bataillon de fusiliers marins qui assure la DCA, un régiment d’artillerie, une antenne chirurgicale, une compagnie du génie, une compagnie du train et divers services.

Elle est dotée de l’armement et des transports qui en font une unité autonome.

Je fais partie du Régiment d’artillerie.

Ce ler janvier 1942, nous réveillonnons en plein désert du Sinaï.

Partis de Homs dans le nord de la Syrie quelques jours plus tôt, nous sommes repassés peu ou prou sur nos traces : Damas où nous avions été en garnison pendant quelques mois, puis le plateau du Golan avec Deraa et Kissoué, la Palestine qui deviendra plus tard l’état d’Israël et dont les anciens parmi nous se souviennent du camp de Quastina.

Cette route, je la connais bien pour l’avoir pratiquée en tant qu’estafette motocycliste, faisant le trajet Damas/le Caire ou encore Beyrouth/Le Caire. Je suis toujours en moto, mais ma Matchless 350 cc a été changée pour une Norton 500.

Notre régiment, sous les ordres du commandant LAURENT-CHAMPROSAY est « mixte », c’est-à-dire composé d’européens et d’indigènes en provenance des colonies d’Afrique noire Camerounais, Congolais, Gabonais, Sénégalais … Difficile de faire la différence !

En principe, nous sommes trois européens par canon (les fameux 75) : chef de pièce, pointeur, conducteur du tracteur, en théorie assez polyvalents. Pour le moment, je suis toujours agent de liaison et je me plais à ce poste.

Le 2 janvier au matin, nous continuons notre route, franchissant le Canal de Suez par le pont de Al Kantara près d’Ismalia, siège de l’administration du Canal et petite ville assez agréable où l’on trouve nombre de civils français.

Puis ce sera le Caire et me revoilà à Mena, aux pieds des Pyramides, là-même où je m’étais engagé il y a un an à peine.

Poursuivant vers le nord, nous avons bon moral La campagne de Syrie a laissé un goût amer et nous avons hâte d’en découdre avec le véritable ennemi : les troupes de l’Axe. Notre matériel est neuf, des tracteurs Chevrolet ayant remplacé les vieux Laffly trop gourmands en carburant et dépourvus de pièces de rechange. Nos canons de 75 que nous hissions encore en Syrie, à l’aide de rampes, sur des Renault « Bouledogue », à bras … ferme, en nous appliquant sur les rayons des roues en bois, sont maintenant sur pneumatiques ! Ces roues, sans chambre à air, proviennent des 105 longs, récupérés en Syrie et pour lesquels nous n’avions malheureusement pas de munitions. Un caisson vient s’intercaler entre la pièce et son tracteur, augmentant la capacité en munitions, trop limitée dans le tracteur. Ce dernier transporte également six hommes, deux à l’avant, séparés par l’encombrement du moteur, quatre en ligne derrière sur des sièges séparés mais fournissant quand même une assez bonne couchette. Le reste de nos besoins en transport est assuré par des camions Dodge, version civile repeinte en jaune sable. `

La DCA est la responsabilité des Fusiliers Marins, dont les effectifs se trouvent réduits par les pertes subies en Syrie dans les bois de Kissoué. Ils sont équipés de canons automatiques tout neufs, des Bofors de 40m/m baptisés du nom de « Pom-Pom », belle onomatopée ; ils portent toujours le sympathique béret à pompon rouge, contrastant à merveille avec notre plat à barbe made in Britain.

Les nouvelles sont bonnes :

La VIIIe armée, dont nous faisons partie, avance. Au passage elle libère la position de Tobrouk, isolée pendant de longs mois et magnifiquement défendue par les « Aussies »’. L’ennemi recule et seule une poche, près de Wahdi Halfaya n’est pas encore liquidée.

La mi-janvier nous trouve à Solloum, petite ville sur la frontière égypto-lybienne, et plus précisément au fort Capuzzo, abandonné par les Italiens. Nous y sommes accueillis par une tempête de sable d’une violence inouïe : calfeutrés à quatre dans la cabine de l’un de nos camions, ce n’est qu’à la lumière d’un briquet que nous lisons l’heure : il est midi.

Notre poussée vers l’ouest continue et à la fin du mois, nous voilà en Cyrénaïque. Derna est débordée, Benghazi devant nous. C’est encore loin la Tunisie ?

Le paysage est magnifique. Après les pluies d’hiver, le désert se trouve fleuri. Les Italiens sont bons colonisateurs : sur de vastes champs qu’ils ont semés le blé est déjà levé. Le long de la route, goudronnée s’il vous plaît (!), se trouvent, tous les quelques kilomètres, les maisons des colons maintenant abandonnées. Mais attention, mieux vaut ne pas s’y attarder sans précautions car, bien souvent farcies de « booby-traps » (piége à c…en français) ; la visite préalable d’un artificier s’impose.

Je n’ai plus de moto. Elle a d’abord, sur les pistes caillouteuses, eu raison de mes fondements. Après que j’aie été temporairement remplacé par un camarade ( MAIRESSE , belge wallon, muté par la suite aux forces belges), elle m’est revenue quelques jours plus tard, permettant à l’autre de soigner ses propres fesses. L’un comme l’autre nous avions pourtant toujours essayé de piloter debout sur les cale-pieds, le plus longtemps possible.

Finalement, cet engin qui n’avait pas été conçu pour le tout-terrain, a rendu l’âme, son carter ayant éclaté au contact de la rocaille. Maintenant je me trouve au volant d’un tracteur et ce n’est pas plus mal.

Nous ne rentrerons pas à Benghazi. Ceux d’en face ont un nouveau chef, Erwin Rommel.

Son « Afrika Korps » dispose, nous dit-on, de quelques quatre vingt chars, sans compter les blindés italiens. De plus ils ont, incontesta blement, la maîtrise de l’air. Les rôles se trouvent inversés et nous reculons sans avoir livré combat. Jusqu’où ?

C’est au sud de Tobrouk que nous nous arrêtons et le lieu porte le nom harmonieux de Bir-Bou-Maafès. Ce sera notre échelon arrière et tous ceux dont la présence au combat n’est pas indispensable s’y installent. Cet échelon se trouve juste derrière la ligne de défense qu’a choisie la VIIIe Armée partant de Gazala sur la mer et s’arrêtant soixante km au sud à Bir Hakeim qui sera défendu par notre division ; la lère DFL du général Pierre KOENIG.

Sitôt arrivés, nous devenons terrassiers. Il y a des pelles et des pioches pour tout le monde. Nous enterrons les véhicules, creusons des « circulaires » pour nos 75 dépourvus de flèche ouvrante. Puis nous aménageons des abris individuels. L’ennemi, de son côté, s’est arrêté ; sans doute afin de rétablir ses lignes de ravitaillement.

**En Jock Columns

Fin février, nous sommes prêts à l’accueillir, mais il ne vient toujours pas. Que fait-il ? Nous par tons à sa recherche, ne laissant qu’une garnison réduite à Bir Hacheim. Ce seront les fameux « Jock Columns » qui patrouillent dans le no man’s land et nous feront retourner dans les espaces abandonnés à l’arrière des lignes. Il y a de la place car en cette zone du front les positions adverses sont distantes d’une cinquantaine de kilomètres.

L’adversaire en fait autant, si bien qu’un jour en rentrant chez nous, nous tombons sur des Allemands regagnant leurs propres positions.

Les jours se suivent et se ressemblent : nous nous déplaçons sur deux ou trois files, largement espacées afin de ne pas former une cible trop compacte en cas d’attaque aérienne. Puis, dans un endroit propice, mise en batterie, attente. Le jeu du chat et de la souris.

Le soir, à la tombée de la nuit, nous formons le carré : un quadrilatère de véhicules, avec un 75 au milieu de chaque côté et un Pom-Pom à chaque angle.

Distribution de vivres, plein des véhicules, tour de garde. Mauvais régime pour les grands dormeurs dont je fais partie : levés avant le jour, nous devons être dispersés

à l’aube. On fera halte un peu plus tard, toujours largement éparpillés, l’équipage de chaque véhicule chauffant son ’jus ».

**Le Siège

Retour au camp, les tracteurs retrouvent leurs abris et les conducteurs viennent en renfort aux pièces.

A peine installés, la menace se précise. Des tirs d’artillerie de différents calibres, puis une attaque massive de chars, menée par une division italienne, l’Ariete. Mais leurs blindés s’enlisent dans nos champs de mines et sous le feu des 75 installés dans le secteur sud, point choisi pour l’attaque. Quant à nous, nous sommes à l’opposé du camp retranché, mais qu’à cela ne tienne, nous ouvrons le feu par dessus le camp et notre tir vient s’ajouter à un véritable déluge de feu qui finit par faire reculer ceux qui en sont encore capables.

La bataille durera quinze jours et le siège se refermera inexorablement autour de nous.

Les tirs de l’artillerie adverse s’intensifient et deviennent de plus en plus précis. Ce que nous redoutons le plus ce sont les 88, particulièrement meurtriers. Nous commençons à subir des pertes : parmi les premiers à tomber se trouve notre cuistot, GERADIN, un ancien de la coloniale, ayant « fait » l’Indochine. Il tenait à faire le tour des pièces le matin, servant un « jus » bienvenu après la fraîcheur de la nuit. Il est tué près de la pièce voisine, un éclat ayant traversé son casque.

Chez nous, c’est un de nos pourvoyeurs, puis c’est moi-même, qui l’échappe belle : l’éclat ne fait que me frôler au front et je serai quitte pour une belle balafre, bien nette, comme faite au couteau.

Le lendemain, un avion solitaire se pointe en altitude, fait quelques tours puis disparaît. Cet oiseau de mauvais augure ne peut être qu’un avion d’observation et le résultat ne se fait pas attendre : la suite viendra d’en haut. Le ciel se met à vrombir et nous avons l’honneur d’impeccables for mations de « Stukas », les fameux Junker 87. Ils ont une escorte de chasseurs et ce n’est pas du luxe car la RAF nous envoie ses Spitfire et Hurricane, bienvenus mais trop peu nombreux à notre goût.

Des combats singuliers s’engagent au-dessus de nos têtes. Mais déjà les Stukas ont repéré leurs cibles et piquent, piquent. Nous les voyons maintenant de face, la brisure caractéristique des ailes, le train d’atterrissage fixe, puis les bombes qui se détachent – c’est comme au cinéma, sauf que nous ne les voyons pas du côté empennage, mais de l’opposé, tombant comme ivres. Et tout ceci dans une effroyable cacophonie : les sirènes des Stukas, le staccato des Pom-Pom et le sifflement des bombes grossissantes devant nos yeux toujours levés au ciel. Puis c’est le visage enfoui dans le sable, les détonations, le sol tremblant sous les impacts. Enfin le ronflement des moteurs arrachant les bombardiers en fin de piqué et le crépitement de nos mitrailleuses accompagnant les derniers. Nous nous sommes relevés, essayant de faire l’inventaire des dégâts. Le camion de munitions du Pom-Pom le plus proche, touché en plein, a sauté emportant l’équipage de la pièce. Entre nous et le 75 voisin, gît une bombe qui n’a pas explosé. Les gars du génie s’en occuperont un peu plus tard. Par ci par là, des volutes de fumées s’élèvent.

Et voilà que de la pièce voisine notre Chef de Section, LAPOUYADE, nous demande, à grands gestes, un tir de barrage. Chez nous le Chef de Pièce se précipite sur le téléphone. Peine perdue, la ligne est coupée. Impossible de s’entendre, trop de distance. Il faut faire quelque chose. Mes souvenirs des écoles de feu, pendant notre séjour à Damas, sont encore bien vivants. Je m’installe à bonne portée de voix de notre chef de section qui se tient près de la pièce voisine. Plateau, Tambour, échelonnement chaque élément suivi du chiffre, transmission en règle conforme au manuel, par gestes. Soudain un sifflement ; elle ne tombera pas loin, celle-là ! Je plonge, c’est à quelques mètres mais je ne reçois que du sable et des cailloux, quelques uns me rentrant dans les jambes. Un seul éclat près de moi dans le sable. Je le ramasse et me brûle les doigts. Debout, on continue et finalement c’est le « cessez-le-feu », retour à l’abri et quelques pansements.

Au cours de la nuit un convoi de ravitaillement réussit à passer. Il nous apporte essentiellement de l’eau et des munitions. Bonne surprise : les obus de 75 USA sont bien conformes aux nôtres sauf pour l’emballage constitué par des tubes en carton renforcé avec une fermeture bien pratique. On dirait des thermomètres médicaux, en plus gros… Chaque pièce reçoit son lot.

Ainsi les jours se suivent. Attaques aériennes – nous en aurons jusqu’à trois dans la même journée, avec des vagues de 80 à 120 appareils – et tirs d’artillerie intenses. La plupart du temps nous ne savons pas d’où cela nous arrive et manquons d’éléments pour contrer. Chacun se terre comme il peut et pour ma part c’est contre une caisse de munitions françaises, vide et couchée sur le côté, à moitié enfouie dans ce mélange de sable et de cailloux qui foisonnent à l’endroit. La tête et le buste sont à l’abri mais la moitié inférieure reste dehors et je protège les parties intéressantes de mon anatomie avec le casque, au cas où cela pourrait encore servir… mais avant il faudrait se sortir de ce guêpier. Il me vient alors une idée : je me construirai un super abri. Les travaux commencent en fin de journée, lorsque le soleil, terminant sa course diurne, calmera le jeu. Le lieu choisi c’est le déblai derrière la circulaire, relativement meuble. Quelques caisses vides serviront d’armature, toit compris. Les emballages des obus américains feront, avec différentes inclinaisons, de bons conduits d’aération. A l’entrée une chicane et le tout recouvert d’un bon demi-mètre de déblai. Seul un coup direct pourrait en venir à bout. On ne peut y entrer qu’en rampant et la hauteur permet tout juste de s’asseoir. Sacré boulot et j’en suis fier.

Le lendemain, 9 juin, sera notre journée noire. Nous écopons d’un tir particulièrement efficace et en plus c’est du fusant, les obus explosant à peu de mètres au dessus du sol. Le premier touché sera encore un de nos Africains. Eclat dans le dos, peu de sang, les jambes paralysées. Sa peau, d’un noir luisant, a viré au gris-cendre. Rien d’autre à faire que de l’amener au plus vite au poste de secours se trouvant au milieu du camp. Le brancard le plus proche se trouve dans le tracteur de la pièce voisine et j’y cours.

Le conducteur de ce tracteur, LANOUX (que je retrouverai bien des années plus tard sur les grands boulevards à Paris, en tenue de facteur) vient à mon secours. A nous deux le blessé est chargé dans le véhicule et nous fonçons vers la tente faisant office d’antenne chirurgicale. Un infirmier prend notre Africain en charge puis me propose des soins. Mais je n’y tiens pas. Il convient de remettre le tracteur au plus vite à l’abri et puis, croix rouge ou pas croix rouge, les ente n’est pas un bon abri. Déjà l’un de nos officiers, l’Aspirant CHAMBON venu s’y faire soigner, à été mortellement atteint en attendant son tour.

Retour à la pièce. Maintenant on sait d’où vient ce feu : deux chars ont réussi à s’approcher dangereusement. Ce sont des Mark IV allemands, portant un 75 sous tourelle. C’est à dire même calibre que le nôtre, protégé par un bon blindage et muni d’un appareil de visée optique autrement plus précis que notre collimateur datant de la guerre de 14.

Pour nous, c’est maintenant plateau 0 / tambour 100 (éléments de tir direct) et on s’y emploie au mieux. Notre pointeur, BAILLY, est sûrement l’un des meilleurs du régiment et le résultat ne se fait pas attendre : une fumée épaisse annonce un coup au but faisant éclater nos cris de joie et de triomphe. Maintenant à l’autre, à peine plus distant ; mais il nous a déjà devancé, son tir est précis et soudainement notre pointeur pousse un cri de douleur, se tenant la cuisse des deux mains. Son sang gicle au rythme du coeur, c’est atroce.

Pas besoin d’avoir fait des études de médecine pour savoir que c’est l’artère fémorale qui est tranchée. Nos pansements ne suffisent pas, j’arrache ma chemise afin de serrer tout ce fatras autour du membre atteint mais le sang traverse. Vite chercher le brancard resté dans le tracteur, vite au poste de secours.

C’est encore le même camarade chauffeur qui vient à l’aide. Je note qu’il a mis sa capote ; en espère-t-il quelque protection ? Retour à la pièce. Notre pointeur gît par terre, un deuxième éclat lui a tranché la même jambe plus bas, brisant le tibia. Il ne saigne plus et gémit » encore, encore « . Nous courons avec notre fardeau. Nouvelle salve, derrière nous cette fois. Nous nous laissons glisser sur le sol en essayant de ne pas trop bousculer le brancard, mais notre pauvre camarade peut-il encore s’en rendre compte ? Se relever, reprendre la course, ce qu’il peut être lourd ! En arrivant à l’antenne chirurgicale, l’infirmier secoue la tête. La mort de ce brave nous sera confirmée le lendemain matin.

Nous retournons à la position ; le tracteur rangé, chacun va à sa pièce. Moi j’arrive juste à temps pour voir notre Chef de Pièce, le Maréchal des Logis Michel SAUVALLE un pansement autour de la tête, sortir de la position. Il part à pied se faire soigner et je ne le reverrai que fortuitement après la guerre. Me voilà seul avec trois africains. Le deuxième char ne tire plus, peut-être gêné par le soleil couchant.

La nuit tombante nous donne quelque répit.

Tôt le matin, je reçois la visite de notre Capitaine, Albert CHAVANAC . Nous savions déjà qu’il avait fallu évacuer notre poste d’observation, devenu intenable. Le capitaine s’y trouvait, avec quelques camarades, depuis le début de l’engagement. Ils sont rentrés à la faveur de la nuit, ramenant un blessé grave.

— » Vous êtes blessé ? »

— » Ce n’est rien mon Capitaine ».

— » Il y a une mitrailleuse qui s’installe devant vous »

— « Où ça ? »

Pour mieux voir, je monte sur la flèche. Le capitaine se trouve encore plus haut, debout sur mon abri, à ses pieds mes conduits d’aération, hachés par les éclats. Il observe à la jumelle. Effectivement, je vois bouger à quelques centaines de mètres et nous savons que ce n’est pas notre infanterie. Et les choses se précisent : les premiers impacts labourent le sol devant la pièce, puis c’est le bouclier qui résonne et les balles qui miaulent. Glissé par terre, je me retourne et ne vois que la place vide. Mais déjà le capitaine se relève de derrière mon monticule :

— « Alors, vous avez vu ? »

Oui j’ai vu et nous leur envoyons trois-quatre obus. Il n’y a pas de réplique, ou c’est au but, ou ils ont préféré déménager. Le Capitaine s’en va, me promettant des renforts.

Ce renfort arrive le lendemain matin en la personne d’un autre chauffeur/pointeur, LAMOUCHE. Mais notre collaboration sera de courte durée : peu après nos premiers tirs, le tube ne remonte que par à coups. Est-ce le frein, est-ce le récupérateur ? Nous avons un Maréchal de Logis, VERMEULEN, réputé être bon mécanicien d’artillerie. Il vient en consultation mais il n’y a rien à faire. Nous recevons l’ordre de saboter la pièce, puis de la mettre en fausse batterie. Le verrou ouvert, quelques tours et j’ai la culasse sur l’avant-bras. Pour bonne mesure, je retire le collimateur et le fais enterrer. Au début de la nuit, la pièce sera tractée plus loin et mise en position factice à l’un des endroits dégarnis.

Le reste de nos munitions sera réparti entre les 75 pouvant encore tirer. En ce qui nous concerne nous serons dès le matin affectés à d’autres pièces. Pour ma part, je me retrouve avec l’un des rescapés de l’observatoire, ROLLE. C’est un grand maigre, débordant d’énergie et déjà en pleine action. Tirs de barrage, et en plus il y a en face une mitrailleuse lourde, du 25 mm. Le tube n’a pas le temps de refroidir. Puis, tout-à-coup, plus moyen de refermer la culasse. Le projectile engagé est coincé, il faut le ressortir. Rolle, notre homme-orchestre peste. Les coups de pied donnés sur la douille restant sans résultat, il se précipite sur le refouloir mais l’écouvillon percé d’une balle n’entre pas dans le canon. Alors il retourne le refou oir, la brosse fixée à l’autre extrémité entre sans problème, mais cet obus, nom d’une pipe, est muni de sa fusée proprement décoiffée ! Bien sûr, il reste encore la sécurité destinée à partir par force centrifuge, mais peut-on lui faire confiance ? Finalement, grâce à des coups répétés, l’obus finit par sortir. Il y avait un gnou dans la douille.

C’est une autre journée agitée qui se termine et le coucher du soleil me voit regagner mon Bunker personnel.

**La sortie

On m’appelle. Je sors de mon trou.

— » On te cherche partout, dépêche -toi, on s’en va »

— » On s’en va ? »

Vite une musette, un choix : Qu’emporter ? Que laisser ?

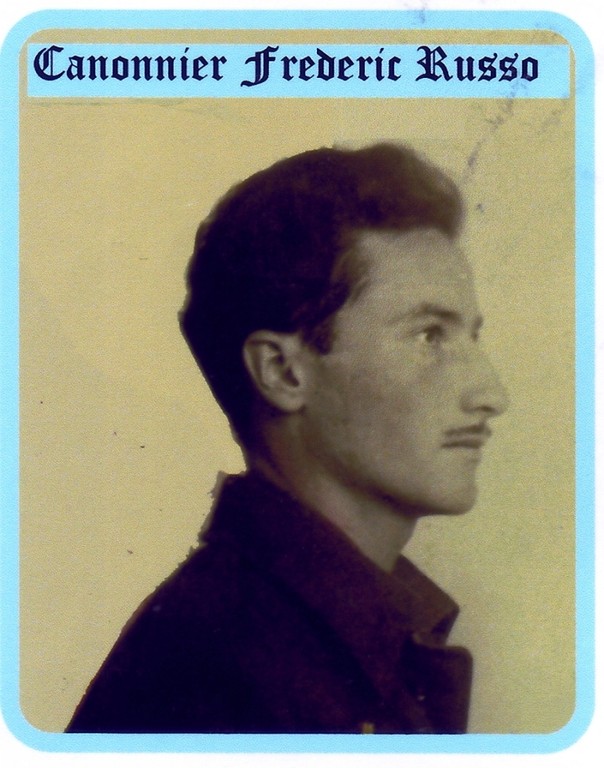

Un moment d’hésitation pour mes papiers personnels. Engagé sous mon vrai nom, Frédéric Russo, avec mon prénom francisé, je regrette maintenant de ne pas avoir choisi, à l’instar de certains de mes camarades, un nom de guerre. Jean, mon frère cadet, est en Écosse, ma sœur Ann à Londres – mais les parents sont restés au pays, en Autriche, et je crains pour eux. Les jours précédents ont vu la destruction de tout ce qui permettrait mon identification, sauf mon « Pay-Book » gardé en souvenir et le Livret Militaire, venu le remplacer. Un moment d’hésitation, puis les deux documents entre les pages d’un vieux magazine, trouvent place sous ma chemise. J’aviserai au dernier moment. Musette en bandoulière, le mousqueton à la bretelle, je cours vers la tente du Capitaine, ou ce qu’il en reste. Il y a déjà du monde.

Le Capitaine demande aux conducteurs d’amener les véhicules pouvant rouler. Vite au tracteur : pas de démarreur, pas de courant. Du verre brisé, des éclats par çi-par là. J’enlève la tête du Delco, l’écrase. Le doigt de distribution dans ma poche, je le jetterai plus loin. Pour bonne mesure, un peu de sable dans le cache-culbuteurs, idem dans le carter par le trou de la jauge d’huile … Un camarade me rejoint, demande :

— » Alors ? »

— » Rien à faire, pas de démarreur … »

— » Moi, oui. Mais pas d’allumage … demandons au Capitaine si, entre les deux véhicules, on pourrait tenter d’en rendre un utilisable ».

Négatif, pas le temps. Finalement ne se présente qu’un seul tracteur attelé d’une pièce. Puis aussi une petite camionnette, genre pick-up. Les blessés embarquent en premier. Il n’y aura pas de place pour tout le monde. Ceux qui peuvent marcher s’en vont à pied. Nous avançons parmi des véhicules arrivant de toute part. L’ennemi a ouvert le feu, les armes automatiques crépitent. Certaines tirent des balles traçantes, lucioles inquiétantes venant à notre rencontre. Nous nous éparpillons entre les véhicules avançant par à coups, tout en conservant des écarts de sécurité. Mes jambes me font souffrir. Je crains de rester à l’arrière, puis les arrêts successifs me permettent de remonter à l’avant. A ma gauche, un Bren-Carrier (petit blindé à chenilles, ouvert sur le dessus) est touché par des balles perforantes. Le blindage rougit sous les impacts. Un camion, les circuits électriques atteints par des balles ou éclats, se trouve brusquement les phares allumés. Le conducteur descend, les brise à coups de crosse. Sur ma droite, j’aperçois un trois tonnes bâché, marqué de la croix rouge. Service sanitaire. Je m’en approche ; ils sont trois dans la cabine du conducteur, un quatrième accroché à une portière :

— » Tu peux me prendre ? »

— » Va voir derrière, mais laisse ton flingue ».

Culasse jetée au loin, je laisse choir mon mousqueton et grimpe derrière juste au moment où on redémarre.

Me laissant tomber par dessus la ridelle, la pénombre me fait découvrir des corps, certains sur des brancards, d’autres à même la tôle. Silencieux les uns, d’autres gémissant. La bâche trouée permet de suivre le sillage des balles traçantes. Petit à petit l’allure s’accélère, ouf, il semble que nous ayons pu passer. Je m’endors.

L’arrêt du camion me fait sortir de ma torpeur. J’enjambe, redescends. Passant vers l’avant pour dire au conducteur » salut et merci », je vois du sang sur la portière, là où il y avait quelqu’un d’accroché. Devant nous, dans la brume matinale, quelques camions, quelques ambulances. Une conductrice d’ambulance vient à ma rencontre, m’invite à monter. Je fais non, pointant mon doigt vers le camion du service sanitaire d’où l’on commence à descendre les brancards. Pour moi, le premier camion sera le bon. Il est du même type que celui abandonné, sauf qu’il n’est pas bâché. Je m’allonge à l’arrière et mes yeux se referment.

La batterie, je la retrouverai, soignée, rhabillée et bichonnée, trois jours plus tard en Egypte, du côté de Marsa Matruh.

Frédéric Russo, Hyères 1996

Laisser un commentaire