Notre 13e Demi-Brigade, établie en base de feux, assiste à la percée du Garigliano et se prépare à participer à la poursuite. A San Giorgo, pendant que nous montons en ligne, l’ennemi, qui a dû être averti de l’emplacement de nos bivouacs par quelques espions mêlés à la population, nous soumet à un bombardement de nuit avec une telle diabolique précision que déjà nous avons de grosses pertes à déplorer. J’ai, pour ma part, la douleur de perdre quelques-uns de mes vieux copains de 1940.

Nous prenons contact et attaquons à hauteur de Ponte Corvo au Monte-Leucio où une avance rapide, suivie d’une contre-attaque de l’ennemi fait de très sérieux ravages dans nos rangs. Notre Brigade tient tête à l’ennemi et le repousse non sans lui infliger de terribles pertes. Nous continuons notre avance en avant.

Pendant toutes ces opérations, je suis débordé par les soins à donner aux blessés, mais devant les pertes que nous subissons, surtout en gradés, je suis sollicité par mes Officiers pour prendre le commandement d’un groupe de combat.

Et c’est comme cela que nous continuons notre progression le long de la rive droite du Liri, en liaison à vue avec les Britanniques qui progressent, eux sur l’autre rive.

Un adjudant est mortellement touché de trois balles en pleine poitrine et, le blouson enlevé me fait voir une horrible blessure qui met le poumon à nu. Avant d’être amené par l’équipe de brancardiers, cet homme qui sent la mort m’adjure de le venger.

Je viens rendre compte à l’Officier de la deuxième Section de la perte de son adjudant. Cet homme qui vient de perdre deux sous-officiers en deux jours me charge de remplacer l’adjudant jusqu’à nouvel ordre tout en continuant à m’occuper des blessés et de l’équipe des brancardiers. J’accepte.

Je fais installer deux fusils mitrailleurs en avant-poste, derrière l’écran qu’offrent de grands arbres après avoir fait aménager des trous individuels. Je fais installer une mitrailleuse entre ces deux armes automatiques et je demande à chaque tireur d’ouvrir le feu sur les positions allemandes dans dix minutes. Mon plan est très simple Pendant le tir de protection ou de diversion, si l’on veut, je vais progresser avec les deux Légionnaires vers la maison qui se trouve entre les deux positions. Je pourrais du grenier de cette habitation repérer l’ennemi et il m’offrira une cible que je ne me ferais pas faute de supprimer.

Nous faisons notre petit camping et nous sommes aux trois quarts de notre progression lorsque nos armes automatiques ouvrent le feu. La riposte des Allemands ne se fait pas attendre et c’est maintenant sous une voûte de fer que nous progressons. Nous ne sommes plus qu’à quelques mètres de la maison lorsque l’un de mes Légionnaires est tué et reste sur place. L’objectif est atteint, et de ce poste d’observation idéal je vois, par une crevasse, les avant-postes ennemis. Juste sous mes regards un nid de mitrailleuse est là, le tireur, le chargeur et un moi.

J’agrippe mon fusil mitrailleur…Ils sont juste à une centaine de mètres de moi à l’exercice, je mets les trois hommes hors de combat d’un seul chargeur. Mais à présent ce coin va devenir malsain, les autres avant-postes doivent avoir repéré notre position par les flammes de notre tir. Nous prenons l’escalier au galop. Il n’était que temps, les balles traversent le toit et un obus, tiré d’un char, fait une trouée avec un bruit épouvantable. Mon second Légionnaire a un œil crevé par un éclat. Je le traîne vers le bas où nous sommes à l’abri de cette maison qui, comme toutes celles de la région, est une vieille construction et l’épaisseur des murs est tout simplement impressionnante. Il leur faudrait une bombe de gros calibre pour venir à bout de notre abri. Le reste de mon groupe est venu nous rejoindre entre-temps. Le Légionnaire LEVEQUE, un Belge, part seul pour ramener le corps de notre camarade qui a été tué avant d’avoir atteint la maison. Levêque le ramène quelques minutes plus tard sous le feu terrible de l’ennemi. Brusquement des explosions se succèdent sur notre gauche où se trouve une Compagnie de Sénégalais de notre Division. En quelques minutes, deux jeeps sont en flammes, leur Officier est gravement blessé. Je pars en toute hâte. Le spectacle est pénible, ici deux braves Sénégalais baignent dans leur sang, là un troisième est étendu sans vie, plus loin un autre se roule sur la terre en proie à de terribles douleurs dues aux brûlures (un bidon d’essence a explosé dans la jeep où il se trouvait).

Après avoir soigné tout ce monde et fait évacuer les blessés graves, je me vois obligé de faire installer une troisième arme automatique sur le flanc gauche. La Compagnie des Sénégalais a eu de lourdes pertes et plusieurs autres groupes ont des blessés, de plus deux positions sont détruites. Pour ne pas laisser cette brèche ouverte et empêcher une infiltration ennemie, je fais installer un groupe de Légionnaires avec mission de protéger notre gauche et de rester en contact avec la Compagnie voisine. Un tir infernal continue toute la journée pour ne décroître qu’avec la venue de la nuit.

Le lendemain, j’apprends la mort de l’adjudant. Il me semble que j’éprouverais un tel soulagement de verser quelques larmes que je donnerais tout ce que je possède pour sentir sur mes joues leur douce tiédeur. Mais la guerre a fait de moi un être insensible. Je suis devenu une machine à tuer, tuer pour pouvoir survivre, tuer pour venger nos morts, tuer pour que ceux qui survivront puissent faire la paix. Cela devient une ironie. Ironie d’autant plus cruelle que le soldat s’en rend compte. Mais qu’y peut-il ?

Cette nouvelle journée est âprement commencée. Notre Bataillon, après un regroupement nécessaire, enlève de haute lutte les positions ennemies et progresse en avant.

Nous avons obligé les Allemands à quitter un secteur qu’ils occupaient depuis longtemps. En arrivant aux premières maisons que les Allemands viennent d’abandonner, mon premier soin est de visiter une grande bâtisse qui pourrait éventuellement servir de repaire à quelques tireurs d’élite et qui de cette façon auraient beau jeu pour nous mitrailler par derrière. En arrivant au premier étage, je suis cloué sur place par le spectacle effroyable qui s’offre à ma vue. Dix jeunes Allemands sont là, sur des lits Ils sont tous morts. Deux d’entre eux, dans les affres de l’agonie, ont roulé sur le plancher. Il y a du sang partout, la pièce en est éclaboussée, il en a giclé sur les murs, les pansements en sont imprégnés, les visages maculés. Ce bâtiment servait de poste de secours et ces cadavres sont ceux des grands blessés qui furent abandonnés par leurs hommes devant notre avance rapide.

C’est avec un soupir de soulagement que je quitte ce charnier pour continuer mes investigations et, un peu plus loin, adossé à un arbre, il y a un officier allemand, les yeux vitreux.

Il est mort il y a très peu de temps avec un tout petit trou au milieu du front. Notre Compagnie est arrêtée à quelque trois cents mètres d’un pont qui est défendu farouchement par l’ennemi et j’obtiens de mon Officier de faire une patrouille, mais tout seul, car, me dit-il, chaque fois que je pars en patrouille j’enregistre des manquants lors de mon retour. Ma témérité coûte cher à la Compagnie et il ne veut absolument plus exposer ses effectifs.

Après avoir progressé pendant une vingtaine de minutes je me trouve soudain devant un groupe de maisons où je suis accueilli à bras ouverts par les habitants de ce petit hameau où j’apprends que les Allemands ont abandonné le secteur par suite de l’avance des Canadiens sur notre flanc droit. Malgré l’urgence de la nouvelle, il m’est totalement impossible de quitter ces braves gens sans m’être restauré d’une omelette pantagruélique arrosée de larges rasades de chianti. Tout ce monde pleurait de joie d’être enfin délivré de ce cauchemar. Je vais rendre compte de l’avance des Canadiens à mon Capitaine.

Ce soir-là, notre compagnie prend ses dispositions pour passer la nuit aux abords d’un carrefour important de la bourgade. Notre campement étant établi dans une immense ferme rustique possédant de nombreuses dépendances disséminées aux alentours.

Suivant mon habitude, je flânais très tard dans la soirée, en patrouille à la recherche de tireurs allemands, mais lorsque je revins afin de m’octroyer un peu de repos, il me fut absolument impossible de trouver le moindre coin où reposer mes muscles raidir. Tous les hommes étaient littéralement tassés comme des sardines en boîte. Et c’est comme cela que je m’égarais bien1 malgré moi je vous le jure, dans une salle où étaient allongés des civils, des réfugiés peut-être. Après leur avoir expliqué les raisons de ma visite, je fus accueilli très gentiment et, comblé de déférence, ont mis à ma disposition la seule couchette disponible de tout ce coin. Je ne tardais pas à m’endormir comme un bienheureux, quelques rasades de chianti aidant. Ce n’est que vers les dix heures que je m’éveillais le lendemain.

Je sors presqu’aussitôt en patrouille. J’avais à peine contourné le bâtiment que j’entends une voix jeune et fraîche qui me hèle et je vois venir à moi une jeune fille qui, rougissante, me demande d’accepter une petite médaille religieuse qu’elle me met dans la main en me souhaitant de revenir vivant et de finir la guerre en vainqueur. Emu plus que jamais je ne l’avais été, de tant de gentillesse, je l’embrasse sur le front, et, fouillant mes poches je lui offre toutes mes économies. Et je pars enfin soulagé, ruminant dans ma pauvre tête que, peut-être, pour la première fois dans ma garce de vie je viens de faire ce que communément, on appelle une bonne action. Je serais, cette fois accompagné dans ma patrouille par deux Légionnaires, un Espagnol et un Alsacien. Après avoir dépassé nos dernières positions, nous sommes soudain pris à partie, à un tournant de la route, par le tir furieux de quelques tireurs d’élite, ceux que les Américains appellent Snippers et qui se font tuer sur place afin de ralentir un tant soit peu l’avance des troupes adverses par des tirs de harcèlement. Nous ouvrons le feu à l’aide de nos mitraillettes et, soudain, tout redevient très calme. Nous progressons, homme par homme, en nous protégeant mutuellement et, en arrivant en l’emplacement du tireur, nous y découvrons un Allemand de seize ans à peine, qui se tient le ventre d’où s’échappent des flots de sang noirâtre. Il me demande, dans un français assez correct, de prendre une enveloppe qui se trouve dans la doublure de sa veste et de bien vouloir l’envoyer à sa mère à l’adresse indiquée. Je lui promets de faire le nécessaire, et l’instant d’après, il meurt dans nos bras. Nous le recouvrons de sa couverture de campagne et nous lui rendions les honneurs militaires. Il était un ennemi, mais il est mort en brave, les armes à la main. Je vois, dans les yeux de mes compagnons, des larmes de compassion, impressionnés qu’ils sont de la mort de ce jeune garçon qui n’est encore qu’un enfant. Mon Légionnaire Espagnol a un fils qui doit être à peu près du même âge. Je voudrais, moi aussi, verser quelques larmes, et la colère, une colère irraisonnée autant que pénible me monte de ne pouvoir tenir sous les feux de ma mitraillette, les véritables responsables de cette guerre.

Nous reprenons notre progression et, quelques centaines de mètres plus loin, nous nous arrêtons d’un seul mouvement pour admirer, devinez quoi, un coq, un superbe coq qui se balade en se pavanant et nous toise d’un regard indifférent. Un coq, alors que depuis des semaines nous n’avons plus goûté un seul morceau de viande fraîche. Notre estomac est malade rien qu’à penser aux boîtes de conserves.

Je l’ajuste avec mon arme et à la première rafale je l’abats à environ cinquante mètres, mais au moment d’aller chercher le produit de notre chasse , une autre rafale de mitraillette nous cloue au sol. Cela vient de la direction des adversaires et je demande à mes hommes de me protéger de leurs tirs pendant que j’irai récupérer notre trophée. Au moment même où je crois tenir ce sacré coq, une rafale de balles s’abat sur moi. Un projectile troue mon bidon et deux au 1res pénètrent à l’intérieur de mon blouson de combat, heureusement, sans me toucher. Je vide deux chargeurs à mon tour et je reviens en courant, un sourire large comme cela aux lèvres et brandissant le volatile.

Une heure après, notre coq, embroché sur une baïonnette, cuisait doucement au-dessus des flammes d’un foyer de fortune. Cela était peut-être un peu rustique, mais je vous jure que la volaille était succulente. Un jeune lieutenant, tout en dégustant une cuisse, me fait calmement remarquer, que je viens de risquer ma vie pour avoir le plaisir de manger quelques bouchées de viande fraîche Je l’admets facilement, mais dans cette guerre qui n’est, elle, pas drôle, nous en sommes arrivé à perdre totalement la notion des choses et nous ne connaissons même plus leur valeur intrinsèque. La vie d’un coq pour un homme ! Pourquoi pas après tout, nous nous faisons parfois tuer pour moins que cela.

Après plusieurs journées d’un combat acharné, la Brigade, avec les éléments de la première Division Française Libre, a abordé les premières positions ennemies.

Elle a brisé les lignes de défense de la Vallée du Garigliano et percé le front, malgré l’opposition farouche de l’artillerie ennemie. La Brigade et les autres Régiments avancent de plusieurs kilomètres et enregistrent la prise de plusieurs villages, notamment San Andréa, San Ambriogo et San Appolinaire . L’ennemi ne peut tenir devant notre fougue et notre ténacité, nous sommes déchaînés car nous défendons ici l’honneur de la France et nous vengeons la capitulation de 40 que nous n’avons, nous Légionnaires, jamais acceptée. La progression continue, extrêmement rapide, acharnée et implacable, en liaison constante avec les Forces Britanniques un peu en arrière sur la rive gauche du fleuve. San Giorgo est enlevé le 16 mai. Nos Bataillons attaquent sans répit et le 17 Chiala est pris après un terrible combat où les hommes ont dû progresser maison par maison. Rio Forma Quesa est dépassé le 19 mai et notre Chef de Division, le Général BROSSET est félicité par le Général CLARK , Commandant en chef de la Ve Armée, à l’occasion de nos brillantes victoires et notre avance foudroyante.

Le 20 mai, malgré l’opposition de vastes concentrations ennemies, nos Bataillons avancent sur le Séri en direction de Ponte Corvo. Du 20 au 26 mai, la poursuite continue au-delà du monte Leucio et ceci, malgré les attaques incessantes de chars ennemis et nous arrivons devant la deuxième ligne de défense allemande connue sous le nom de Ligne Hitler.

Après un regroupement de nos forces, rendu nécessaire par une avance trop rapide, nous continuons le 29 mai et après d’âpres combats, Rome est enlevé le 4 juin.

Du 5 au 7 juin, nos bataillons enlèvent Villa Adriana , après des combats d’une terrible intensité, forcent le passage du Taveronne pour obliger l’ennemi à abandonner finalement Tivoli. Le 9 juin, nos avant-gardes reprennent le contact avec l’ennemi devant VITERBO et s’emparent de MONTEFIASCONE. Le 11, après un mouvement tournant qui a comme centre le lac Bolsena, notre Division repousse plusieurs violentes attaques et bouscule l’ennemi sur toute la largeur du front, forçant nos adversaires à décrocher devant Castel Giorgio, San Loranza et Aquapendente. Casciono, Bagni, ces deux villages tomberont entre nos mains après une semaine de combats meurtriers, ponctués par des attaques et contre-attaques des blindés ennemis. Viendront ensuite s’ajouter à nos victoires les prises du Monte-Calcinajo, Subrigo, le mont Cetona et enfin le piton de Radicofani. Ces combats se sont succédé pendant près de deux mois dans la fièvre de la poursuite que nous avons accomplie implacablement, chassant de partout l’ennemi, le forçant à reculer inlassablement devant nos fougueux assauts. Après la prise de Radicofani, le besoin de se regrouper et de donner un peu de repos à nos Bataillons se fait sentir impérieusement. Les pertes que nous avons subies, surtout en gradés, nous oblige à compléter nos cadres par de nouveaux apports en hommes et en matériel.

Je tiens, ici, à énumérer quelques faits qui se sont passés au cours de cette Campagne d’Italie, faits, hélas ! le plus souvent tragique, la guerre, elle-même, n’étant que la plus triste des comédies.

Les 16 et 17 juin, notre Bataillon se trouve devant le piton de Radicofani lorsque brusquement, succédant à une accalmie, des obus de mortiers viennent éclater sur notre Compagnie. Le Légionnaire MAMOUKT un Turc qui fait partie de mon groupe, est tué net à mes côtés, m’éclaboussant de son sang par deux blessures horribles. Il a la tête arrachée et une jambe sectionnée. Pour son compagnon inséparable, le Caporal HOSMAN (ce même Hosman avec l’aide duquel je fis plusieurs prisonniers en Tunisie) la perte de cet homme est irréparable. Après avoir ramené la dépouille de notre compagnon vers un poste de secours à l’arrière, je me vois obligé de demander une équipe de renfort, car le Caporal Hosman, déprimé à un point maximum, ne réagit plus, même devant les situations les plus critiques. J’obtiens, comme contingent d’appui, un petit Français, DURAND et un Espagnol, deux hommes qui ont fait leurs preuves et qui me sont dévoués jusqu’à la mort. Et, remontant vers le piton, nous reprenons l’implacable combat.

Cependant, je suis obsédé par plusieurs faits bizarres qui s’imposent avec une force toujours croissante à mon pauvre esprit torturé par les derniers malheurs qui nous ont accablés. Depuis le départ de ce matin, j’avais été très étonné par l’attitude anormale du Légionnaire MAMOUKT . Il faut dire que Mamoukt était ce qu’on peut appeler un rude baroudeur. Pendant toutes les campagnes antérieures, jamais personne ne l’avait vu hésiter une seule seconde.

Il était d’un calme asiatique et c’est avec le sourire aux lèvres, ce sourire tranquille des hommes sûrs d’eux, qu’il partait, comme il en revenait d’ailleurs, pour une attaque. Et cependant, toute cette journée l’avait vu rouspéteur comme pas un, c’était même avec une mauvaise grâce évidente qu’il m’avait suivi en progression vers les points stratégiques. Eh bien ! Ce fait constaté comme tant d’autres au cours de mes combats me donne la certitude que cet homme avait un vague pressentiment de sa fin proche. Quien sabe ?

En arrivant sur le promontoire où le bombardement fait rage, un triste spectacle m’attend. Plusieurs blessés et des morts sont éparpillés dans le secteur des avant-postes. Il n’y a pas une minute à perdre et c’est sur mon dos que les blessés sont évacués. Je suis bientôt inondé de sang.

Ah ! ce sang ! Il me souvient que le dernier homme que je transporte est gravement blessé à la tête et à la poitrine et, ma charge assujettie sur mon dos, je sens un liquide chaud qui dégouline, par le col de mon blouson, et m’imprègne de son odeur fade et écœurante. Ma mission remplie, je viens faire mon l’apport à mon Capitaine. Son premier geste en me voyant est de se précipiter vers moi pour me maintenir et me faire asseoir. Il est vrai que la pensée qui lui traverse l’esprit est que je suis gravement blessé et, me regardant dans une glace, je comprends sa crainte. Avec ma barbe de quatre jours, les plaques de sang séché qui me maculent la figure, mes vêtements littéralement imbibés de sang, je suis horrible à voir. Il y a jusqu’à mes quatre grenades que l’on dirait peintes de la couleur indéfinissable et sale que prend le sang en séchant. Je dois être terrible à regarder, ressembler à quelque fantôme sorti du tombeau, si j’en juge par la mine stupéfaite de mes interlocuteurs. J’explique le motif de celte triste mascarade à mon Capitaine et à son entourage ainsi que la façon que j’ai dû employer pour gagner du temps au transport des blessés et je reçois l’ordre d’aller me laver et changer de vêtement. Après la frousse que je viens de leur donner, je comprends qu’ils tiennent très peu à me contempler dans mon macabre accoutrement. Quelques heures plus tard, je suis à nouveau dans le secteur, où le bombardement n’a cessé de croître, mais à présent, les hommes se sont creusé des trous individuels et ce n’est que tard dans l’après-midi qu’un blessé grave et deux légers demandent d’être évacués après les premiers soins. J’évacue mon grand blessé à deux cents mètres derrière un grand rocher, lorsque deux Légionnaires m’amènent un Sergent Allemand, gravement blessé par deux balles qui se sont logées dans les poumons. Sa blessure est horrible à voir, mais aucune plainte ne sort de sa bouche. Mes soins sont d’abord accueillis avec une indifférence hautaine et malgré moi, je ne peux qu’admirer cet homme dont la stoïcité dépasse tout ce que j’avais pu voir jusque-là.

Cet homme, qui s’est battu jusqu’à la limite de ses forces, supporte sans broncher des douleurs atroces et, calmement, sentant peut-être la fin venir, il tire, après de nombreux efforts, un chapelet de l’une de ses poches et fait sa prière comme s’il était assis dans quelque église rustique de l’Allemagne. Après quelques minutes de recueillement je m’adresse à ce brave dans un sabir moitié français, moitié allemand et lui témoigne toute mon admiration pour son calme courage. Alors, avec un triste sourire, il me fait comprendre qu’il a mille fois souhaité cette mort, qui le met ainsi à l’abri de cette guerre inhumaine qui a fini par ne plus avoir de sens pour lui. Nous aurions pu discuter plus longtemps si, juste à cet instant, plusieurs obus de gros calibres n’étaient venus tomber sur notre abri précaire. Ils éclatent en éventail à une quinzaine de mètres de nous lorsque soudain, je suis projeté contre terre et assourdi par un bruit de tonnerre. Lorsque je reprends mes sens, je m’aperçois avec une horreur sans nom que je suis plein de sang et de terre et, que sur ma veste, il y a des lambeaux de chair qui sont accrochés. Encore une fois, je viens d’échapper de justesse à une mort quasi certaine et sans ma chance habituelle, pour moi aussi, la guerre finissait à cet endroit.

Le Sergent Allemand, lui aussi est sauf, protégé qu’il était par deux levées de terre entre lesquelles il était allongé, mais le Légionnaire qui se trouvait à ma droite vient d’avoir les deux jambes arrachées. Ses pauvres jambes ont été lacées, broyées, déchiquetées en une immonde bouillie et c’est en vain que nous les cherchons dans un rayon de trois cents mètres et pour cause.

Mais une jeep s’est arrêtée à quelques mètres et je fais immédiatement évacuer le Sergent Allemand tout en lui souhaitant bonne chance de tout mon cœur. Je sais que cet Allemand était pour moi un ennemi, je sais que nos combattions les uns contre les autres, mais, aujourd’hui encore, je suis prêt, s’il est toujours en vie, de lui renouveler mon admiration pour son calme courage, pour son abnégation, et son sang-froid et pour ce faire, je n’hésiterais pas à aller le retrouver dans n’importe quel coin de l’Allemagne. Car devant de tels hommes, qu’ils soient amis ou ennemis, il n’y a qu’une attitude qui soit digne le garde à vous.

Le soir, le Capitaine LA ROCQUE me fait l’honneur de m’appeler. Dans le secteur, où les dernières opérations de nettoyage viennent juste d’être achevées, une Compagnie au complet est rassemblée pour la lecture du rapport et entendre les ordres à suivre pour la journée de demain. Il est, en effet, d’usage que l’on prenne des dispositions détaillées en pareils cas, pour permettre la progression et pour continuer à profiter des avantages acquis sur l’ennemi.

A ma vue, le Capitaine interrompt son exposé qu’il était en train de développer et m’interpelle. Je m’approche réglementairement à six pas et, après avoir salué, je me raidis dans un garde à vous impeccable. Armé de façon imprévue, je ressemble plus à un arsenal ambulant qu’à toute autre chose, avec mes six grenades attachées par les anneaux de dégoupillage, ma mitraillette, mon pistolet et mon inséparable poignard.

Et je suis là, qui attend de savoir le motif d’une convocation qui, franchement d’intrigue au plus haut point, d’autant plus que je sens les regards des hommes de toute la compagnie qui se posent sur moi.

Enfin, le Capitaine La Rocque me fait savoir qu’il a pris bonne note de ma demande qui avait pour but l’obtention du commandement d’un groupe de combat dans sa Compagnie.

Je suis au regret, me dit-il, de te refuser le commandement d’un groupe de mes Légionnaires, mais je te prie de noter que ce refus n’est pas dû à Ion incapacité ni ton manque de courage, au contraire. Ici, devant toute ma Compagnie, je tiens à te dire franchement que je te considère comme le plus courageux de tous, Officiers compris, et, personnellement je trouve que tu es trop casse-cou. C’est pour cette raison, vois-tu que je refuse de te donner satisfaction, c’est-à-dire te confier le commandement d’un groupe de mes hommes. Je t’ai vu à l’œuvre tu fais un travail admirable, magnifique. Tu ne crains pas de partir seul, en pleine journée, dans le secteur ennemi afin de faire la guerre à ta façon. Mais les hommes qui seraient sous tes ordres seraient trop exposés, du fait que tu recherches toujours les missions les plus dangereuses. En un mot comme en mille, ta témérité leur serait préjudiciable.

Un pareil discours, tenu devant toute la Compagnie assemblée, me rend fier comme Artaban et vous devez vous imaginer que, sous mon équipement, je bombe le torse tant que je peux. Le Capitaine La Rocque est avare d’éloges et, au témoignage même des anciens, c’est la première fois dans le cours de sa carrière qu’il prononce de telles paroles sur le front de sa Compagnie.

Jusqu’à présent, je possédais une solide réputation de baroudeur, à présent, je passe à la Légende. Quant au commandement d’un groupe de combat, j’arriverais à mes tins en changeant quelque peu ma méthode de combat personnelle. Il suffirait de bien abriter le gros du groupe à l’abri des armes automatiques, laisser le Caporal avec le tireur et je pourrais partir avec un homme ou deux, pour, suivant ma tactique favorable, faire un tour chez les Allemands et ramener quelques prisonniers.

Le crépuscule arrive enfin. Tout le monde est exténué par plusieurs journées de combats et de marches harassantes. Nous n’avons dormi que trois ou quatre heures par jour depuis des semaines. Les gardes sont doublées depuis quelque temps, exactement depuis que nous nous sommes aperçus que les Allemands inauguraient une nouvelle méthode de bataille en nous envoyant de nuit leurs fameux Commandos de la Mort.

La mission de ces hommes consiste en actes de sabotages perpétrés à l’arrière et est, de ce fait même, périlleuse au possible. Pendant les nuits sans lunes, ils traversent nos lignes, ce qui constitue un tour de force avec nos sentinelles qui sont échelonnées tous les dix ou douze mètres. Qu’il passe seulement un seul Commando sur dix envoyés sur nos arrières et cela représente pour nous des destructions irréparables. Ils ne s’attaquent jamais aux avant-postes qui sont d’ailleurs prêts à toutes les éventualités, mais ils s’avancent parfois à plusieurs kilomètres à l’intérieur de nos secteurs. Ils ont pour mission principale de repérer les concentrations de véhicules, les dépôts de munitions, les troupes cantonnées et massées, etc… Leur armement consiste en dix ou douze grenades, d’une mitraillette, pistolets et poignards et surtout de charges d’explosifs à retardement. Dès que ces Commandos se sont approchés de leur objectif, ils placent leurs charges d’explosifs et attendent à quelque distance, couchés et dissimulés dans un repli du terrain. Dès que les explosions déchirent le ciel de leurs lueurs fulgurantes alors que toutes les choses prennent des allures de cauchemar et que les cris et les râles des mourants montent dans la nuit, ils lancent leur chargement de grenades, déchargent quelques rafales de mitraillettes et, profilant du désarroi qui suit inévitablement une telle surprise, ils disparaissent dans la nuit.

Ils essayent alors de repasser une deuxième fois nos lignes pour rentrer chez eux. Il est incontestable que ces exploits relèvent du plus haut héroïsme et que ces hommes ont, d’avance, fait le sacrifice de leur vie pour entreprendre pareilles aventures. Rares sont ceux qui réussissent dans pareilles entreprises, mais lorsque les Commandos de la Mort ont passé dans un secteur, la terre est jonchée de ruines, de cadavres et de débris sanglants.

Après notre avance foudroyante, nous nous retrouvons le soir, arrêtés à cent mètres des lignes ennemies et nous pouvons voir les premiers postes avancés de guetteurs qui est installé là-bas quelque part en face de nous. Les effectifs de ma compagnie qui ne sont pas de garde, occupent une ferme et ses dépendances qu’ils partagent avec des réfugiés italiens. Il va sans dire que ceux-ci sont étroitement surveillés, l’expérience nous en a assez appris sur des gens comme ceux-là qui constituent un excellent camouflage pour l’un ou l’autre agent ennemi qui peut, de ce fait, surveiller toutes nos positions et renseigner facilement ses amis de toutes nos intentions.

L’obscurité est venue très vite, et, par cette nuit sans lune, le travail des ennemis va être facilité. Malgré une fatigue extrême, je demande, comme toujours, la permission d’effectuer une petite patrouille tout seul. Mais, par mesure de précaution je ne laisse pas à mon Lieutenant de refuser ou d’accepter que déjà je m’évanouis dans la nuit d’encre.

Le temps de prendre le mot de passe à la sentinelle et bientôt, une cinquantaine de mètres franchis, je m’allonge sur le sol car je sais qu’à partir de maintenant, une balle ennemie peut me descendre d’un instant à l’autre. Et nous savons tous que les hommes des avant-postes allemands ont l’ouïe fuie. Ils sont d’ailleurs là pour cela.

Devant moi, le ciel et la terre se confondent en un même amalgame d’ombres et j’avance silencieusement en un ramping prudent. Un coup d’œil à ma boussole et à ma montre que j’ai nichés dans le creux de mon béret afin de ne pas en faire remarquer la luminosité, m’apprend que voici déjà une demi-heure que je progresse et que je suis toujours dans la direction des lignes allemandes. Soudain ma progression est arrêtée net ; je viens de percevoir un chuchotement très doux qui m’est venu d’en face, mais légèrement sur ma droite. J’extrais avec mille précautions quelques pierres de ma musette. Légèrement je me relève sur les genoux et je lance deux pierres, l’une après l’autre, dans la direction du bruit perçu. Un très bref instant et la première pierre tombe avec un bruit très vague tandis que la seconde percute contre un corps dur et son bruit est très nettement perceptible. Je suis allongé, le doigt sur la gâchette de la mitraillette, et j’attends, une longue minute, dans un silence total où il ne se passe rien. Tout ce que j’espérais c’est que l’ennemi lance une fusée éclairante ou une rafale dans la direction du bruit de mes pierres. Cette manœuvre aurait démasqué les nids ennemis et fatalement me les auraient désigné et alors, quelques rafales déchargées en vitesse en plein sur leurs positions et il ne me restait qu’à changer de secteur, à toutes jambes évidemment. Et pourtant je suis sûr qu’à cinquante mètres au plus, peut-être trente, se trouve un poste de guetteurs allemands. Je redouble de précautions, car il est inutile de recommencer ma manœuvre. Je contourne légèrement sur la droite. Il s’agit d’être d’une prudence extrême car la sentinelle doit être un vieux routier qui connaît toutes les ficelles et métier et qui sait si, alerté par ma première manœuvre, il ne s’est pas manifesté volontairement et s’il ne m’attend pas dans l’ombre avec quelques balles à destination de mon buffet.

En ces moments cruciaux de notre existence nous apprenons des tas de précautions dont nous rions en d’autre temps, ainsi il me vient l’idée qu’une sentinelle isolée pourrait entendre ma respiration et je m’efforce de l’adoucir de toutes mes forces. Un autre coup d’œil à ma montre ; trois heures se sont à présent passées et au jugé j’ai fait un maximum de trois cents mètres ; cent mètres à l’heure, joli record. Ma position est extrêmement périlleuse. Je sais maintenant que je suis en plein centre ennemi, je viens en passant, de frôler un trou individuel et j’ai très bien entendu la respiration régulière du dormeur. Ce ne serait qu’un jeu d’enfant de lui lancer une grenade, puis déguerpir, mais il me répugne d’attaquer un homme en plein sommeil. Je continue donc ma progression en appuyant vers la droite. Tous mes sens sont tendus au maximum, tous les muscles de mon corps sont durcis par la volonté de rester prêt à bondir à tout instant. Dans cette obscurité, l’ennemi peut surgir d’un moment à l’autre, de devant, de derrière, de gauche ou de droite. Et je refais, après mûres réflexions, le chemin qui me ramènera, je l’espère, dans les parages du poste que j’ai pu remarquer tantôt. El effectivement, je le retrouve ce fameux poste, je suis à présent à environ cinq mètres et j’aperçois nettement leurs ombres très floues, mais dont je peux distinguer tous les mouvements.

La situation est donc celle-ci : deux Allemands sont là, sur le qui-vive, le doigt sur la gâchette de leurs armes, ils sont prêts à faire feu sur tout ce qui bouge, sur tout ce qui peut prendre un caractère suspect à leurs yeux. Pour moi, il est temps que je fasse quelque chose pour libérer mes nerfs d’une tension trop longtemps contenue.

Mais lancer quelques grenades est une manœuvre impossible. Il ne faut nullement être expert pour savoir que le bruit de dégoupillage d’une grenade est connu de tous les soldats du monde, et avant que la première grenade n’éclate, je serais, sans aucune faute, transformé en passoire. Quelques rafales de mitraillette, le coup classique de tous bons patrouilleurs, ne m’inspire qu’une confiance relative cette fois. L’arme peut s’enrayer, chose qui peut n’arriver qu’une fois sur cent, mais qui arrive et alors… Non, j’adopte franchement la troisième solution, la plus dangereuse, bien sûr, mais la plus délicate dans ce cas. J’affermis mon pistolet dans la main gauche et j’enlève le cran de sûreté et ma main droite armée de mon poignard. Légèrement, j’arrive à mettre un genou en terre, dans la position d’un athlète qui prend le départ d’un cent mètres. C’est à ce moment seulement que je sens mon cœur qui bat dans ma poitrine avec une ardeur plus vive. Oh ! Ce n’est pas la peur, c’est quelque chose de plus fort encore. Nous savons que nous avons à peine une chance sur dix mille de nous en tirer avant la fin de la guerre, nous avons fait le sacrifice de notre vie à la cause de la justice. Non ! la peur m’a passé là-bas en Norvège, lors des premiers combats, mais maintenant c’est une grande émoi ion qui précède toutes mes actions décisives. Je repère une dernière fois mes deux hommes dans l’ombre opaque et, tendu comme un arc, vibrant de tous mes muscles, je m’élance. En quelques bonds je me trouve dans une petite tranchée, mon bras décrit un premier moulinet qui ne rencontre que le vide, mais le mouvement de retour de mon poignard arabe trouve la gorge de l’Allemand qui s’écroule en poussant une plainte. Ce mouvement n’a pas duré l’espace d’un éclair depuis mon élan, mais déjà le second Allemand réagit d’un Was is das sonore. Je lui vide mon pistolet à bout portant dans la poitrine.

A peine mon pistolet vient-il de rentrer dans son étui, des voix venant de deux ou trois endroits, très près de moi, lancent des ordres et des appels. Comme de mon poste de guetteur personne ne répond, j’imagine que ce secteur va devenir malsain d’un moment à l’autre. II est inutile que je perde un temps précieux à vouloir remettre mon poignard dans sa gaine. Je le glisse entre mes lèvres, poissé comme il est de sang de l’Allemand que je viens d’abattre. Mes six grenades sont dégoupillées et lancées vers les points approximatifs d’où ont fusé les voix. L’enfer se déchaîne, après l’explosion de mes grenades des cris, des hurlements s’élèvent de deux endroits visés et presque immédiatement une mitrailleuse se met à tirer dans ma direction. Mais je n’en ai cure. Je dévale à toute vitesse, la légère pente, au risque de me casser mille fois les reins en butant contre les pierres et les branches que je sens sous mes pas. Je n’ai pas le temps d’éviter les obstacles et je fonce, je fonce. Et lorsque le plus gros danger est passé, je ralentis ma course. Le tir de la mitrailleuse reste concentré sur le lieu que je viens de quitter et il est même probable que mes lascars sont en train de se fusiller mutuellement dans cette nuit d’encre. Grand bien leur fasse. Et je reprends enfin mon souffle en rangeant les jumelles et que j’ai eu le temps, malgré les événements, d’enlever aux deux guetteurs dont l’un au moins devait être un sous-officier. Dans cette course folle j’ai dû perdre ma direction. Je me retrouve bien devant un gros bâtiment, mais franchement je ne m’y reconnais pas. Envoyer le mot de passe c’est risquer de se faire descendre comme un lapin si j’ai eu la malchance de m’être trompé de repère. J’adopte la seule solution qui me reste, c’est-à-dire attendre que le jour se lève afin de pouvoir discerner si oui ou non je suis bien devant le refuge de ma compagnie, quitte ensuite, si je me suis trompé, de battre en retraite. Ce serait vraiment trop bête de se faire descendre pour si peu.

Il est inutile que j’explique ici toute l’importance que prend un mot de passe dans des circonstances comme nous en vivons actuellement. Toute sentinelle, si elle décèle un rien de suspect, peut vous envoyer une balle, même si vous portez l’uniforme de son armée qu’elle ne peut pas toujours prendre comme argent comptant.

Et l’aube pointe à l’horizon lorsque je constate que je suis bien devant le bâtiment de ma compagnie. Je me dispose à rentrer en contournant le bâtiment lorsque soudain j’ai le sentiment que quelque chose d’insolite se passe. En effet, bientôt tout près de moi je peux distinguer une ombre casquée qui progresse silencieusement, suivie à peu de distance par une seconde forme. Comme je suis allongé près d’un buisson, ils n’ont pas remarqué ma présence. Enfin ! Une cible précise sur qui je vais pouvoir décharger ma mitraillette. J’ajuste froidement et trois longues rafales vident mon chargeur que je remplace immédiatement. Une des deux ombres est en fuite, mais l’autre ne bouge plus. Je m’approche, prêt à faire feu au moindre geste, mais c’est inutile. C’est exactement ce que je pensais, j’ai là un jeune Allemand du Commandos de la Mort avec six grenades et tout son attirail de guerre. Mais la sentinelle de chez nous a ouvert elle aussi le feu et j’ai d’énormes difficultés de me faire reconnaître dans tout ce bruit qui prend de plus en plus d’ampleur.

Enfin je rejoins ma compagnie où tous mes hommes me croient mort, conséquence de ma longue absence. Je peux voir le petit Français Durant qui pleure de joie en me revoyant et il n’est jusqu’à ce brave Abyssinien d’ HOSMAN qui ne soit ému. Les trophées que je viens de rapporter sont bien vite distribués et DURANT qui, dans le fond, m’en veut un peu de ne pas l’avoir emmené dans mon équipée, me sert un café du tonnerre en me priant de raconter les péripéties de ma patrouille. Mais après la deuxième tasse de café, j’ai tout à coup les muscles qui deviennent comme du coton, tout mon corps se détend et une insurmontable envie de dormir me ferme les yeux malgré moi. On a évidemment beau avoir une réputation d’être infatigable, mais après deux jours sans sommeil et surtout après les tribulations de cette nuit, je suis vraiment K.O. Je m’endors comme une souche et je rêve que je défile à la tête de ma Compagnie sous l’Arc de Triomphe ; je suis entouré de tous mes compagnons qui sont morts ou qui ont disparu lors des campagnes de cette guerre.

Drôle de rêve en vérité qui me laisse comme un goût d’amertume dans la bouche lorsque je m’éveille quelques heures plus tard alors que ma compagnie se prépare à partir vers de nouvelles conquêtes, vers de nouvelles fatigues.

Le 18 juin, notre Bataillon a l’honneur de se distinguer à nouveau lors de la prise de la forteresse de Radicofani. L’approche de cette forte position est défendue par un tir infernal d’armes de tous calibres. Les mortiers, les canons, les mitrailleuses et les diverses armes automatiques en usage nous envoient leur provision de mort.

Plusieurs de nos voitures sont incendiées par l’ennemi. Notre aumônier se distingue dans ce combat d’une façon unique et digne des plus grands éloges. Qu’il me soit permis ici de dire combien nous lui devons. Se dépensant sans compter, il est partout. Ici un mourant réclame les sacrements, il y est, là, un blessé est sans soin, il le soigne, et tout cela sous les balles des armes ennemies qui encadrent son activité d’une barrière de fer. Mais qu’importe, on a besoin de lui et c’est en ne pensant qu’aux autres qu’il se démène, qu’il va, vient, court, sans souci pour la lueur qui lui macule le visage ni la boue qui lui empèse ses vêtements.

Une Compagnie de la Légion est arrivée à prendre contact avec l’ennemi et commence un combat à la grenade qui, fatalement, dégénère eu un combat corps à corps à la baïonnette. Ces combats sont hallucinants car marcher, la poitrine découvert devant les pointes des armes blanches, n’a rien de folâtre, je vous le jure. Mais les Allemands sont refoulés. Leur Commandant n’a pu survivre à la défaite de son Bataillon et, après avoir désarmé les survivants de cette boucherie, il rentre dans son bureau où nous le trouvons, la tempe trouée d’une balle de son revolver et, portant autour du cou, la cravate de Commandeur de la Croix de Fer. D’après ses décorations, trente en tout, qui lui barraient la poitrine, un héros allemand de la guerre 1914-18 venait de se tuer, désespéré qu’il était de n’avoir pu remplir une mission qui était après tout difficile, sinon surhumaine.

Du haut de la forteresse, un ancien château-fort qui a été spécialement aménagé pour une résistance à outrance, l’artillerie ennemie nous bombarde continuellement et gène nos mouvements à un degré tel que toute avance est rendue difficile. Je demande à mon Officier la permission de partir en avant pour essayer de débloquer ce nid de résistance, mais lorsque nous arrivons au sommet d’un piton, les Allemands ont décroché après avoir épuisé leurs dernières munitions et lancé leurs dernières grenades. La poussière épaisse qui s’élève du petit champ de bataille m’empêche de voir où je marche et je fais une culbute spectaculaire sur… un groupe de trois cadavres allemands.

Deux des nôtres sont blessés par le tir qui est dirigé sur nous d’un sommet voisin. Un de nos hommes est tué par l’éboulement d’une pierre qui est dégringolée du sommet de la construction près de laquelle nous nous trouvons en ce moment. Cela commence à devenir très malsain. Le rocher que nous occupons constitue en effet une cible idéale et, indirectement, à chaque éclatement d’obus, les pierres branlantes de ce château menacent de nous ensevelir sous une avalanche de granit.

L’ordre est donné de changer de position sur le flanc gauche de la forteresse et je m’aperçois non sans une grande stupéfaction, que mon pantalon est troué de deux éclats d’obus et d’une balle de mitrailleuse.

Dans l’après-midi, le bruit court que nous allons être relevés pour nous permettre de nous regrouper et nous reposer. Après plusieurs semaines de combats épuisants, il est bien évident que tout le monde le souhaite ardemment. Pour ma part, je ne désire plus rien au monde plus qu’un peu de paille sur quoi m’étendre après un bon bain et un passage chez le barbier. La journée se passe dans l’attente de cette relève qui, évidemment, ne vient pas, et c’est en bougonnant que nous nous préparons à passer à nouveau une nuit blanche du fait que nous sommes en état d’alerte constant par suite des patrouilles et des infiltrations ennemies toujours possibles.

Le lendemain 19 juin, il n’est toujours pas question de cette fameuse relève et vers dix heures, le Bataillon progresse vers la gauche de la forteresse. A quatre cents mètres de la position allemande le terrain est très découvert et nous sommes copieusement arrosés par le tir des mortiers des copains d’en face. En très peu de temps, plusieurs blessés sont ramenés vers l’arrière. J’apprends que, dans un avant-poste, trois blessés graves attendent des soins. Je pars immédiatement, niais pour arriver à leur hauteur je me vois obligé d’utiliser mon arme ; trois chargeurs complets y passent de cette façon.

Le dernier blessé évacué, je me prépare pour rejoindre ma compagnie quand, brusquement, je suis environné par les éclatements d’obus et de mortiers.

Projeté à terre, les tempes battantes, les oreilles déchirées par un bruit infernal, je reste quelques secondes pour reprendre mes sens. Lorsque je veux me relever, je constate, stupéfait, que ma jambe est toute raide et, baissant les yeux, je m’aperçois que j’ai la cuisse gauche complètement ouverte. Le sang coule à flot. Je m’applique immédiatement un grand pansement et je serre de toutes mes forces. Je pars enfin, traînant de plus en plus cette fichue jambe qui commence à me faire souffrir terriblement. Dans le secteur de ma Compagnie, le Capitaine DE KORTA, qui est l’officier de liaison de notre Compagnie, me trouve sur le bord de la route et me fait monter dans sa jeep. ENKEI, le chauffeur, est un de mes intimes et me passe ce qu’un Légionnaire a le plus besoin dans un cas semblable, sa gourde de rhum. Et je vous assure que j’en avais réellement le plus grand besoin.

Au poste de secours, le Capitaine Médecin abandonne sur l’heure le blessé léger qu’il était en train de soigner pour s’occuper de ma petite personne et le Lieutenant BAPTS, dont le père est Général Médecin des Forces Françaises Libres, vient aussitôt s’enquérir de la gravité de ma blessure. A mon grand soulagement, on me confirme que, seules, les chairs sont atteintes et que je m’en tirerais sans grands dommages.

Encore une bonne rasade de rhum et je suis envoyé vers le champ d’aviation d’où je serais évacué sur Naples.

Il nous a fallu moins de trois heures pour rallier Naples où je suis admis dans un hôpital américain. Je me fais tout de suite un ami du Major, s’il vous plaît, ancien combattant de la guerre 14-18 et qui a gardé un attachement très profond envers la France.

Après deux semaines d’hôpital, je sors clandestinement et je vais visiter Naples. Quelle désillusion ! Cette ville, si belle pourtant, n’est plus maintenant qu’une vaste organisation du marché noir, de prostitution, de misère et de crasse. Jamais je n’ai vu quelque chose d’aussi sordide que ces ruelles mal éclairées. Des enfants, en guenilles, vous proposent, pour quelques cigarettes, les choses les plus hétéroclites. Il en est de même qui vous offrent leur sœur.

Je rentre à mon quartier écœuré de tant de bassesse, de tant de vilenie, et je n’ai plus qu’une hâte, guérir le plus vite possible pour retourner là-bas. Le 17 juillet, quelques camarades sont venus me rendre visite et j’apprends par leur bouche, que la relève était effectivement venue, ce soir du 19 juin, jour pendant lequel j’ai reçu cette fichue blessure qui m’immobilise d’une façon qui m’énerve de plus en plus. Le 21 juin, la première Division des Forces Françaises Libres a relevée pour aller se regrouper à Tarente et à Brindisi en vue de participer à une campagne que, sous le manteau, on désigne sous le nom de CAMPAGNE DE FRANCE.

Cette campagne d’Italie a coûté, pendant une période de quarante-cinq jours. 2 000 blesses dont 200 officiers à la Première Division Française Libre. Tout le long de la route qui conduit de Naples à la Toscane, 700 tombent jalonnent le parcours. Parmi ces 700 morts glorieux, il y a 49 Officiers, tous tués à l’ennemi. La Première Division n’a ménagé ni son sang, ni sa peine pour prouver au inonde, si cela devait encore être à faire, que la France est toujours présente au combat, aux côtés des alliés.

Sitôt après le départ des camarades, je demande le rapport du Commandant Médecin Américain et lui demande de pouvoir sortir de l’hôpital afin de rejoindre mon unité. Je savais, maintenant, que le débarquement en France était imminent et je voulais en être coûte que coûte.

A ma demande l’Officier estime que je ne suis pas encore en état de retourner au front, mais devant mon obstination qui se fait de plus en plus ferme, il cède, et décide de me ramener dans sa jeep personnelle.

Au bataillon, mon Chef me propose quelques jours de convalescence afin de permettre à ma blessure de se refermer complètement. Energiquement, je lui fais comprendre que pendant quatre ans, je me suis battu sans trêve et sans repos pour avoir le bonheur de connaitre la délivrance de la France et que je n’admets en aucune façon d’être évincé, frustré, au moment où va s’engager la bataille que j’ai attendue avec tant d’impatience, avec tant d’ardeur Je lui demande, comme seule faveur, d’être débarqué sur la terre de France, avec les premiers contingents. Il faut croire que je me suis montré persuasif car j’obtiens gain de cause et, le jour même, je suis versé dans la 3e Compagnie avec le Commandement d’un groupe complet à ma disposition.

Mon groupe est composé pour les trois quarts, d’éléments volontaires que Sidi-bel-Abbès venait de nous envoyer, mais un bel esprit de discipline y règne. Parmi les anciens, je remarque deux jeunes Alsaciens qui sont avec nous depuis la Syrie.

Quelques jours seulement ont suffi pour que j’aie mon groupe bien en main et nous attendons, en tuant le temps par des exercices divers, le moment de l’action.

Le 18 août 1944 , la Brigade embarque à Tarente. Durant deux jours, nous voguons sur une mer idéale et les quelques avions ennemis qui survolent parfois notre convoi n’ont pas la possibilité d’interrompre notre quiétude.

Et bientôt, la terre de France est là. Cette France pour laquelle nous avons tant souffert, depuis les neiges de Narvik en passant par les déserts africains ; cette France qui nous dois sa place dans le monde libre et pour laquelle nous avons laissé notre route jalonnée de tombeaux. Nos morts glorieux se sont sacrifiés uniquement pour que nous, les survivants, vivions cet instant pathétique et pour que nous la revoyions cette terre, mille fois bénir.

A sa vue, ma gorge se serre, une étrange émotion s’empare de tout mon être et de douces larmes jaillissent de mes yeux. La France est là, qui nous attend. Un dernier effort, et bientôt nous pourrons fouler son sol, l’embrasser sur la joue de ses enfants qui ont tant souffert, eux aussi, pour que vienne ce moment.

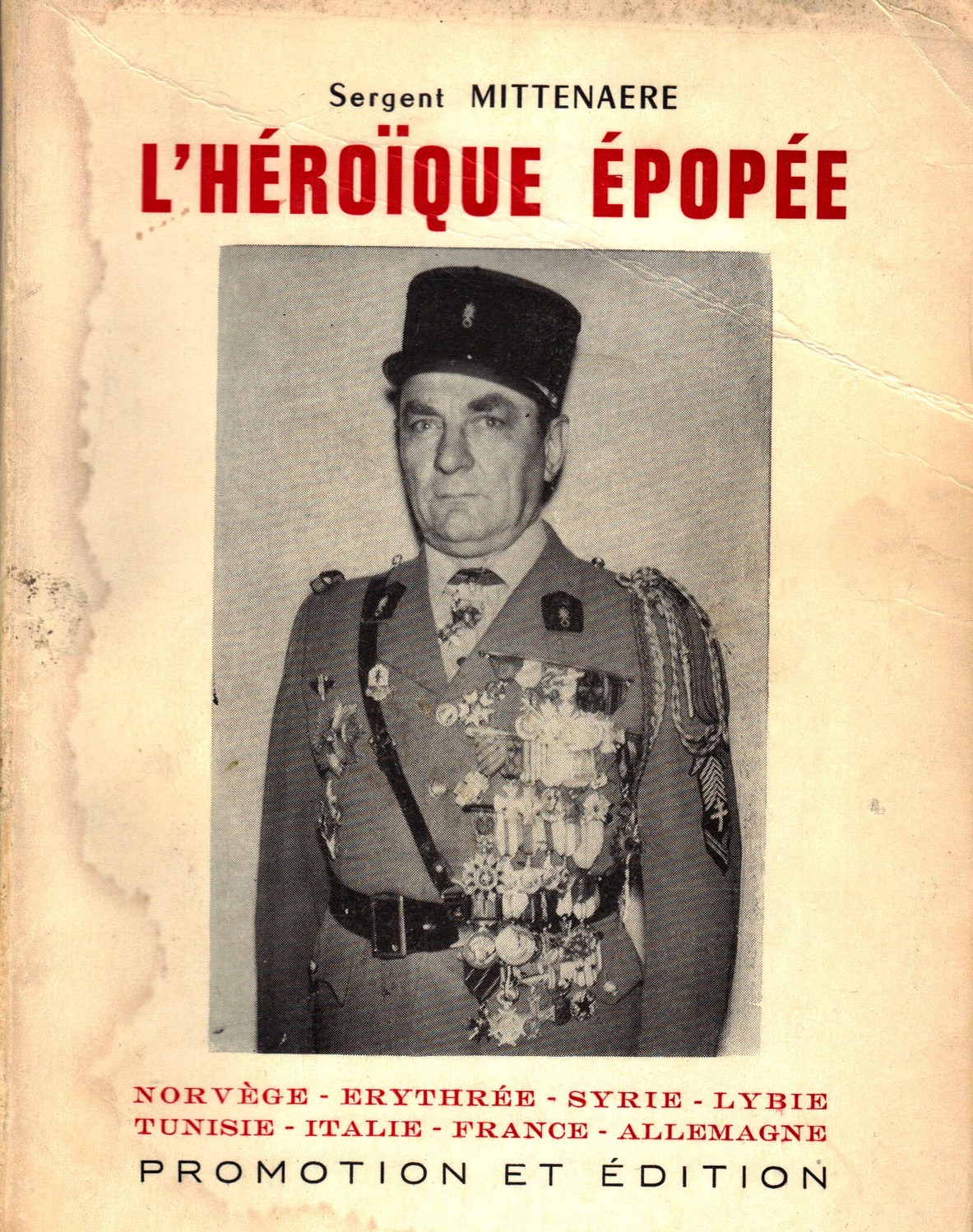

Extrait de l’Héroïque épopée par le Sergent MITTENAERE de la 13eD.B.L.E Promotion et Edition, 1967

Documents joints

Laisser un commentaire