Le Caire, le 8 juin 1941, le Q.G. des F.F.L. communique : en coopération avec nos alliés britanniques, nos troupes sont entrées ce matin en Syrie et au Liban.

Les acteurs de cet affrontement – connue sous le nom de guerre de Syrie – gardent encore les uns, le souvenir du chagrin qu’ils ont éprouvé à combattre des Français, les autres le souvenir de l’amertume ressentie à la suite des résultats décevants d’un mois de violents combats.

De part et d’autre, les pertes ont laissé des vides et des souffrances dans les familles.

Et cependant… cela n’a pas empêché ceux qui, les armes à la main, s’opposèrent en Syrie de se retrouver unis dans la fraternité d’armes des combats de Bir Hakeim d’abord, d’Italie et de France ensuite.

Il est encore trop tôt pour qu’un historien se penche sur ces combats où le soldat français fit preuve de tant de valeur. Mais il semble que maintenant les acteurs de ce drame puissent, sans soulever trop de passions, exposer objectivement les faits qu’ils ont vécus.

Voici les raisons de l’intervention des F.F.L. en Syrie.

Nous nous reportons par la pensée à 1941 où bien du monde s’intéresse au Levant :

► les Français, qui s’y trouvent en raison d’un mandat confié à la France par la S.D.N. ; c’est normal ;

► les Britanniques, qui n’ont jamais supporté de bon coeur la présence de la France en Moyen-Orient ; c’est un fait ;

► les Français Libres qui voudraient bien remettre dans la guerre ces territoires ;

► les Allemands enfin, vainqueurs dans les Balkans, dominant la Méditerranée de Palerme à Rhodes et à cet instant même menaçant la position anglaise en Egypte ; ils vont, en outre, peu après attaquer la Russie.

L’importance stratégique du Liban et de la Syrie est une des banalités de l’histoire : les 2 grands conquérants se portèrent tour à tour vers ce qui – dit-on – fut le paradis terrestre.

En 1941, une main-mise allemande sur ces territoires constituait un sérieux atout pour la suite de la guerre. Les Nazis se trouveraient à l’extrémité de la branche française du pipe-line amenant le pétrole irakien ; à portée d’avion et capables d’intervenir :

► soit contre l’Armée britannique engagée en Egypte, en particulier sur le canal de Suez où passe tout son ravitaillement ;

► soit en Russie ;

► soit sur les Indes où se montent les industries nécessaires à l’effort de guerre britannique.

Ils se sentiraient chez eux au sein de populations arabes turbulentes qui apprécient leur force. Ils pèseraient, par leur voisinage, sur la Turquie, état neutre mais sensible, où l’habile Ambassadeur Allemand Von Papen se dépense activement.

Les événements d’Irak fournissent bien à quelques éléments des troupes françaises du Levant l’occasion de voir de près, à découvert, quelques aviateurs allemands, mais le Général de Gaulle attend – en vain – une réaction d’horreur qui lui permette d’établir, face à l’ennemi, un front commun des Français. Ces événements, autant que l’incertitude du moment, donnent à penser au Gouvernement Britannique qu’il vaut mieux brusquer les choses au Levant plutôt que s’en tenir au modus vivendi établi avec le Haut Commissaire.

C’est pourquoi les alliés, Français et Britanniques, se mettent d’accord pour attaquer la Syrie. Cette décision, dont la nécessité était d’abord apparue au Général de Gaulle, est conforme aux réserves formulées par le communiqué du Foreign Office, en date du 1er juillet 1940, prenant acte de l’état de fait que constitue la cessation des hostilités en Syrie après les armistices de juin 1940.

Il faut ajouter honnêtement que le Général Wavell, Commandant en Chef britannique au Moyen-Orient se jugeant suffisamment pourvu par la multiplicité des fronts où il a à porter ses armes, ne veut pas s’en prendre aux Français de Syrie qu’il estime peu encombrants. Mais discipliné, Wavell obéit à l’ordre d’ouvrir un nouveau front, comme en face de lui, fidèle au Maréchal, le Général Dentz résiste.

De l’autre côté de la frontière palestinienne, les Français vivent en paix. Ils ont subi l’armistice, à regret d’ailleurs car ils n’ont pas combattu. Cela leur a imposé de déposer leurs armes lourdes et de stocker les véhicules dans des parcs qu’une Commission Italienne – commandée par le Général de Giorgis – contrôle de près.

Ces Italiens ne sont ni chicaniers, ni exigeants mais, bien que discrets, ils sont là. En revanche, les Allemands s’avèrent plus encombrants : il y avait, au Levant, de nombreux nationaux d’Outre-Rhin dont il avait bien fallu, après juin 1940, faire cesser l’internement.

Jusqu’en juin 1941, ceux-ci ne se manifestaient pas trop à Beyrouth mais ils se consacraient déjà activement à. une propagande en faveur de l’ordre nouveau établi par la nouvelle race élue. Depuis le début 1941, un diplomate allemand accrédité auprès du Haut-Commissaire à Beyrouth fait montre d’une plus indiscrète activité. C’est ainsi que la projection du film Sieg im Westen, organisée par ce personnage officiel, soulève de telles protestations qu’elle doit être interdite par l’autorité française.

Tout cela semble ne pas mettre en cause le mandat qu’exercé, au nom de la France, le Général Dentz, Haut-Commissaire à Beyrouth. Celui-ci a accepté le poste de Chef Civil et Militaire dans un pays qu’il connaît pour y avoir servi quelques années. Par tradition familiale, il est anti-allemand, mais à l’heure du choix il a opté pour une obéissance totale au Maréchal Pétain. Cela doit lui poser quelques problèmes : s’il a pu se montrer tolérant vis-à-vis d’éléments français inquiets de l’orientation de la politique française, il a estimé de son devoir de rapatrier d’office, en février 1941, des gaullistes qualifiés d’indésirables.

Sur le plan politique, les relations cordiales entretenues avec les agents consulaires britanniques lui ont permis d’obtenir une amélioration dans le passage du ravitaillement destiné au Levant. Mais il ne peut guère prendre d’initiatives et subit le contrecoup des décisions prises à Vichy dans le cadre d’une politique dont, par obéissance comme par attribution il s’interdit de juger la philosophie profonde. Par malheur pour lui, le Levant représente un élément de cette politique. Et, quand après des négociations en mai 1941, les protocoles de Paris sont signés par Darlan avec le Allemands, il exécute les ordres donnés en application de ce protocole.

Le Général LEGENTILHOMME, en mai 1941, rassemble au Camp de Qastinah les formations qui reviennent du combat, soit de Libye, soit d’Erythrée, et doivent constituer la 1ère Division Française Libre : environ 5 400 hommes.

Sans souci d’un lendemain qu’ils ignorent, ils se retrouvent en Palestine. Il y a là des troupes de métier, constituées de Sénégalais, Nord-Africains et Légionnaires ; mais aussi des formations entièrement composées de jeunes français : réservistes mobilisés en 1939, appelés du contingent en service actif au début de la guerre et évadés de France après le mois de juin 1940. Ils sont ainsi près de 2 000, tous volontaires et déjà aguerris par plus d’une année de combats.

Cette Division a pour éléments de combat 6 bataillons d’Infanterie, un bataillon de Fusiliers marins à 2 compagnies, une compagnie de 12 chars, 2 escadrons de Spahis, 2 batteries d’Artillerie à 4 canons chacune, 15 pièces anti-chars, une compagnie du Génie…

Quelques jours plus tard, le Colonel COLLET franchit la frontière transjordanienne, apportant en renfort à la Division 36 officiers, 65 sous-officiers, 352 cavaliers, Français et Tcherkess venant de Syrie.

Dénonçant les facilités de transit et l’aide matérielle apportées aux Allemands intervenant en Irak, Collet adresse à ses camarades du Levant un pressant appel qui reste sans écho.

Il apparaît alors que le Levant est le prochain théâtre où la 1e DFL sera engagée.

Pour répondre au cas de conscience qui se pose alors à ses éléments français, le Général Legentilhomme leur expose les agissements de l’ennemi et la nécessité d’agir qui, pour les Forces alliées, en sont la conséquence.

Il décrit l’activité allemande au Levant, montre des pièces officielles concernant la livraison, sans condition de durée, de bases aériennes et navales ; aussi bien que l’envoi de matériels de guerre aux révoltés irakiens. Il ajoute enfin que la présence des Français dans l’action s’impose pour la conservation du mandat sur le Levant

*Voici le détail de l’exposé du Général et les documents produits.

** 1. Activités allemandes

La propagande nazie (dont il a déjà été fait mention) se fait par l’intermédiaire d’une agence d’information dirigée par un certain Rudolf Roser, dont le Q.G. se trouve à l’hôtel Métropole de Beyrouth. Il manipule environ 1 500 agents, en grande partie honnêtes commerçants allemands. Des fonds importants, des armes et des émetteurs (à Alep) sont à sa disposition. Les agitateurs indigènes Sand Kelami et Rachil Barbie à Beyrouth lui obéissent.

Ces activités de propagande et de collecte de renseignements sont complétées par les reconnaissances de terrain de quelques missions temporaires (Von Prat et Von Lettord-Vorbeck).

Depuis janvier 1941, l’intérêt allemand se manifeste par l’envoi à Beyrouth d’un délégué ayant rang de Général : le Ministre plénipotentiaire Von Hentig, spécialiste de l’Orient. Immédiatement, le travail de sape de la capacité de résistance des Français, et d’action sur les autochtones, s’accroît.

Les partis d’opposition, tirant argument du fait que le Gouvernement de Vichy s’est retiré de la S.D.N., revendiquent officiellement le départ des Français du Levant. Ils sont soutenus par les Allemands et provoquent des manifestations à Alep, Homs et Damas.

Von Hentig, prêchant le prochain avènement de l’ère allemande, entreprend même, avec un apparat quasi officiel, une tournée de visites aux notabilités, chefs religieux et écoles à Beyrouth, Damas, Tripoli et Alep.

Parallèlement, cette mission s’occupe d’objectifs économiques prélevant au Levant de la soie, du papier, de la laine, des peaux et de l’or nécessaires à l’effort de guerre allemand.

** 2. Livraisons de bases aériennes, à l’occasion de la révolte irakienne.

— Télégramme officiel, en date du 10 mai 1941, du Général Huntzinger au Général Dentz :

Au cours de ses conversations avec le Fuhrer, l’Amiral Darlan a concédé aux Allemands l’utilisation des bases aériennes du Levant.

Je vous prie de me faire connaître, par télégramme, personnellement, si une pareille mesure risque d’amener des troubles dans l’Armée du Levant.

Télégraphiez vos suggestions. Aucune mesure d’exécution ne sera prise avant que votre réponse n’ait été communiquée à la Commission d’armistice .

— Télégramme officiel en date du 11 mai 1941 du Général Huntzinger au Général Dentz :

En cas de survol du Levant, par des avions allemands ou italiens, abstenez-vous de toute riposte.

Si certains de ces avions atterrissent sur vos aérodromes, recevez-les et demandez des instructions.

Les avions anglais doivent par contre être attaqués par tous les moyens .

Le 11 mai 1941, trois avions allemands atterrissent, à la tombée de la nuit, à Rayak ; ils repartent sur Mezze où l’ordre est donné de recevoir des personnalités munies de pleins pouvoirs extraordinaires .

Il s’agit de six officiers allemands qui sont mal reçus par le Commandant de la base, ce qui lui vaut des ordres et des menaces de sanction de la part de l’Etat-Major de Beyrouth. Cette mission s’installe à l’Orient Palace de Damas.

Le 12 mai 1941, quatorze bombardiers légers (Mo 111) et trois transports (Condor) atterrissent à Mezze.

— Le 15 mai 1941, les services britanniques signalent : un certain nombre d’avions allemands, avec des marques maquillées, ont atterri sur trois aérodromes syriens (Alep, Palmyre, Deir-ez-Zor)…

— Télégramme d’Alep n N/GC/461A en date du 10 mai 1941 : Trois avions allemands Heinkel escortés par un avion français sont arrivés à Alep, venant de Beyrouth hier soir, chacun portant six passagers. Deux d’entre eux sont repartis ce matin pour une destination inconnue. Le troisième est encore ici. Parmi les passagers,

Il y avait un Général Allemand qui a reçu les membres de la colonie allemande et des amis à son hôtel pendant toute la journée. Cet incident a jeté le trouble dans la population française et indigène .

— Un compte rendu n°878 du 2e Bureau de l’Etat-Major de Beyrouth, daté du 17 mai 1941, relate les arrivées d’avions allemands à Mezze.

— En outre, une base militaire allemande est installée dans la partie sud du terrain de Neirab, près d’Alep, autrefois réservée à l’aviation civile.

Des Junker 52 y amènent 150 spécialistes allemands qui, travaillant en civil, installent des ateliers et montent les baraquements nécessaires à la vie et au travail de cette nouvelle base.

Le 12 mai, le Colonel Mantteufel prend le commandement de l’enclave allemande de Neirab dont les effectifs sont rapidement portés à 200.

— Les autorités diplomatiques américaines confirment aux britanniques ces faits. Par elles nous savons que le Haut Commissaire, ému de ces présences, a demandé qu’à l’avenir les avions allemands venant en Syrie atterrissent à

Palmyre pour ne pas se faire trop remarquer .

— Les compagnies pétrolières enfin rapportent que Les avions allemands arrivés à Damas ont été approvisionnés de 22 tonnes métriques d’essence d’aviation à 90 octanes. Il ne reste plus que 87 tonnes de ce type d’essence à Damas .

Il y avait bien d’autres informations, mais seuls sont mentionnés les textes comportant un caractère officiel.

** 3. Livraison de bases navales

— 26 mai. Télégramme officiel au Général Dentz :

Les Allemands exigent l’utilisation des ports de Beyrouth, Tripoli et Lattaquié. Veuillez faire connaître d’urgence votre point de vue.

Les FFL ne connaissaient pas alors la réponse du Général Dentz (qui figure à titre documentaire en renvoi 1 ci-après). Le dénommé Renoir se présenta à Lattaquié pour s’occuper de l’utilisation de ce port. Le Colonel Jordan, délégué local, dut s’incliner devant les exigences officielles allemandes qui portaient sur du personnel et des moyens de transports civils nécessaires.

L’utilisation de Beyrouth, Tripoli et Lattaquié par les Allemands me semble impossible sans risquer des troubles graves. Je propose, comme alternative, la baie de Chekka, où un appontement existe pour accoster des chalands de 3m50 de tirant d’eau et qui est plus propice au secret.

** 4. Aide en matériel de guerre

Enfin, un certain nombre de transports d’armes ont été assurés au profit des Irakiens en conflit avec les britanniques.

L’énumération en est la suivante :

- 12 mai 1941. Train d’Alep (départ 10h) à Tell Kotchek (arrivée le 13 mai à 4h37) – 22 wagons – chargement 10 000 fusils – 250 armes automatiques – 4 canons de 75.

- 12 mai 1941. Train d’Alep (départ 12h17) arrivée Tell Kotchek 7 h 55 – 12 wagons – chargement 160 tonnes d’armes et de munitions.

- Le 25 mai. Train Alep (0h25) Tell Kotchek (le 26 à 19h57) – 14 plateformes chargées de 2 camions chacune remplis de fûts d’essence d’avion – 12 wagons – 170 tonnes d’aimés et de munitions.

- Le 27 mai. Train Alep (1h15) Tell Kotchek (le 27 à 20h13) – 12 plateformes chargées de 2 camions pleins de fûts d’essence d’avion – 4 plateformes pour 1 batterie de 155 – 9 wagons contenant 125 tonnes d’armes et de munitions.

Les armes, munitions, canons, l’essence sont prélevés sur les parcs C où l’Armée Française du Levant les a déposés en raison de l’armistice accepté par le Général Mittelhauser.

Comme la voie ferrée d’Alep à Tell Kotchek traverse le territoire turc, le transit des armes est soumis, en vertu du traité d’amitié signé avec la Turquie à l’obligation d’un préavis de 5 jours et à celle d’une escorte étant entendu que ces armes ne peuvent servir qu’aux formations fran çaises chargées du maintien de la paix dans cette région.

Le préavis a été réduit à la demande de l’Etat-Major du Levant, et les escortes fournies se montent à notre connaissance pour chacun des deux premiers trains à une demi compagnie du 16e Régiment de Tirailleurs Tunisiens.

Un officier de l’Etat-Major de Beyrouth était au terminus pour remettre ces précieux chargements à un civil à l’accent prononcé : Monsieur Reinhart venu de Kamechlie. Une locomotive irakienne emmenait ensuite le train et son chargement.

Wavell a enfin admis la nécessité d’entreprendre une action de guerre au Levant, en apprenant que la décision, prise par le Cabinet de guerre, n’était ni le résultat des pressions du Général de Gaulle, ni provoquée par les informations données par les FFL. Et puisque les britanniques sont résolus à intervenir en Syrie, il ne faut pas que l’élimination par les armes de l’Armée Française du Levant entraîne l’éviction de la France du Levant.

La présence des FFL à leurs côtés permet de maintenir les droits de la France, droits dont ils revendiquent la responsabilité.

De l’autre côté, l’Armée Française de Syrie et du Liban n’est naturellement pas tenue informée de l’ampleur des prestations faites à l’ennemi ; ses chefs prennent la responsabilité de l’envoyer au combat en pleine équivoque. Ignorante d’une politique facilitant les intrigues allemandes, elle adopte l’attitude qu’exigé le serment d’allégeance au Maréchal, fait par écrit, et la volonté de remplir la mission de s’opposer dans l’Empire aux convoitises de quiconque. Ses chefs, pour l’engager davantage lui font miroiter l’espoir d’une amélioration du sort de la Métropole et le retour de quelques prisonniers.

Il n’est pas excessif de dire que l’occupation de la Syrie était aussi importante, en 1941, que le débarquement de novembre 1942 en Afrique. Or ces deux opérations n’éveillent pas, tant s’en faut, les mêmes échos émotionnels chez les Français.

C’est donc bien que la longueur des combats menés au Levant et leur exploitation psychologique jouent un rôle dans cette prise de position.

Les Allemands, si l’on excepte une distribution d’armes aux partisans kurdes qui en profitent pour massacrer des hindous à Rakka, ne prennent aucune part à la guerre (des interventions d’avions allemands isolés sont signalées, mais elles ne partent pas des aérodromes du Levant et ne modifient pas le cours des événements). Evacuant progressivement le Levant, où ils espèrent revenir, ils y laissent quelques preuves de leur présence, émetteurs, armes, uniformes allemands. Un de leurs diplomates, Monsieur Otto Rai, assurera la liaison avec le Haut Commissaire jusqu’au 12 juillet, date de son départ pour la Turquie.

Le Général Dentz engage 30 000 hommes, soit 27 bataillons, 21 batteries d’artillerie de campagne (84 canons) (batteries côtières exclues), 19 pièces anti-chars et 90 chars en face des 20 000 hommes que commande le Général Wilson (15 bataillons, 40 canons, 12 chars. L’avantage est pour lui dans les airs, 90 appareils contre les 70 de la R.A.F.

En revanche, sur mer, la Royal Navy est supérieure en puissance. Une task force de 2 croiseurs, 10 destroyers, a mission d’empêcher la marine française (3 contre-torpilleurs -Chevalier-Paul, Guépard, Valmy, 1 aviso -Elan, 3 sous-marins – Caïman, Marsouin, Souffleur, et vers la fin, 6 avions torpilleurs) d’intervenir et de prendre à parti les positions tenues par les Français dans le Sud du Liban.

Les troupes françaises, composées de soldats de métier appartenant essentiellement à l’Armée d’Afrique, montrent, par leur acharnement, qu’elles valent bien au combat les Australiens, Indiens et Français Libres. Comme il n’y a pas de surprise puisque la mise en défense du Levant est réalisée dès le 6 juin, il semble que ce soit dans les dispositions prises par le Commandement du Levant que résident les raisons de son insuccès.

** Refus de l’intervention allemande

Dès le début du conflit, le Général de Giorgis offre la participation des bombardiers de l’axe. Il se voit refuser l’utilisation des aérodromes de Syrie (T.O. en date du 9 juin – 15h30).

A la demande pressante de l’Amiral Commandant la Marine du Levant, Dentz demande le 11 juin l’intervention de la Luftwaffe. C’est au tour de son gouvernement d’hésiter. On trouve un compromis en envoyant des formations aériennes françaises au Levant. A partir d’Istres, via Athènes, la 4ème Flotte de bombardement (escadrilles 6B et 7B) et l’escadrille de chasse 1 AC (12 Dewoitine 520) gagnent le Moyen-Orient. Ils y sont le 15 juillet.

Le refus des équipages français de coopérer avec les allemands fait échouer les demandes présentées le 15 juin pour obtenir les Stukas .

Les avions allemands doivent se contenter d’interventions hors de la zone des combats et lancées à partir de terrains éloignés. C’est ainsi que des mines (de mauvaise qualité) sont mouillées en mer pour gêner les mouvements de la Royal Navy.

** Difficulté de renforcement

Les tentatives de renforcement en troupes terrestres échouent. Plusieurs bataillons partis d’Afrique du Nord, transportés par chemin de fer de Belfort à Salonique, ne peuvent aller plus loin.

Quelques 500 militaires de tous rangs et un tonnage assez important de matériels sont bien transportés par voies aériennes (par 20 avions de transport Farman et Potez) et maritime sur les 3 contre-torpilleurs : ils ne peuvent modifier les résultats.

Les 18 000 hommes qui constituent les troupes spéciales du Levant sont chargés de la garde des arrières ; ils n’ont pas à agir contre les populations. Celles-ci, malgré leur xénophobie et la famine qui les font moins souffrir que nos compatriotes de Métropole soumis aux restrictions, ne se manifestent que pour massacrer les. Indiens à Rakka. Rahn ne s’était pas vanté lorsqu’il affirmait que ses agitateurs avaient de l’influence !

La proclamation de l’indépendance des Etats du Levant faite au nom du Général de Gaulle par le Général Catroux, ne peut pendant la guerre qui éclate, modifier l’attentisme des populations. Ils s’apprêtent à faire le gros dos sous l’orage attendant de manifester en temps voulu l’antipathie que les habitants du Moyen-Orient ont toujours montré à tous ceux qui les contrôlent. L’application des accords signés en 1938 et dont un artifice de procédure avait fait ajourner, en 1939, la ratification, met le comble à la fureur de l’Amiral Darlan.

Pour ne négliger aucune éventualité, la radio du Caire lance des appels aux Français du Levant, des parlementaires précèdent les troupes alliées, des tracts arrosent les troupes. Il n’y a aucune chance d’éviter la lutte, les deux camps le savent bien ; ces mesures spectaculaires n’ont aucun résultat. D’ailleurs les hostilités sont déjà commencées : depuis trois semaines la R.A.F. intervient contre les aérodromes où stationnent des avions allemands. Les premiers blessés sont au compte des français, il s’agit des troupes d’entretien des bases et de servants de D.C.A. Les premiers morts appartiennent à la R.A.F., un bombardier ayant été intercepté près d’Alep et abattu par la chasse française.

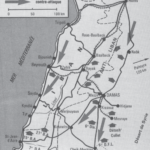

Un examen rapide de la carte montre que Wilson dispose de trois axes de pénétration. Il en fait trois axes d’attaques, sensiblement parallèles à la côte, menant à toutes les villes de Syrie et du Liban :

► route côtière de Haiffa à Beyrouth, Tripoli, Lattaquié ;

► route Merdj-Ayoun, Zahle, Homs, Alep à partir de la Palestine ;

► route Deraa, Damas, Nebek, Homs à partir de la TransJordanie.

Les mêmes considérations physiques et topographiques amènent le Commandement Français du Levant à concevoir une défense sur plusieurs lignes de résistance avant d’arrêter l’assaillant sur la dernière position Saassa, le Nahr el A’Ouadj, Kissoue, Djebel Maani, hauteurs couvrant Beyrouth et Damas.

Il répartit ses effectifs entre les divers points forts choisis.

On ne peut mieux illustrer ce comportement qu’en évoquant une image tirée de nos classiques : le Commandement Français a de son plein gré imposé à de valeureuses troupes la situation que connût chacun des Curiace face au dernier des Horace, et son état d’âme nous est décrit par la soeur Horace, l’épouse d’un Curiace.

Enfin une réserve de chars et d’automitrailleuses, armés par des Français, soldats de carrière, se trouve à quelques kilomètres au Sud de Damas.

L’attaque terrestre se déclenche le 8 juin 1941. La défense, que lui oppose l’Armée Française du Levant, dont le commandement s’est contenté de réaliser un dispositif, ne fait honneur qu’aux qualités du soldat qui la mena. Apprenant l’ouverture des hostilités, le gouvernement du Maréchal demande aux Etats-Unis la condamnation morale de l’agression : il obtient une réponse dont les termes vont très exactement à l’opposé de ses désirs.

Le 4 juin, le Général Wilson, Commandant en Chef des Forces Palestine et TransJordanie, donne ses instructions à ses subordonnés des trois Années.

Le Général australien Laverace est responsable des opérations terrestres. Il partage ses forces en deux groupements, l’un Australien opérera dans le Liban, l’autre, Franco-britannique (1e DFL – 5e Brigade Indienne) opérera en Syrie.

Le premier objectif fixé est la route transversale Damas-Beyrouth, le deuxième la transversale Homs-Tripoli.

Enfin il envisage des actions à partir de l’Irak dans la direction de Palmyre au cours de la deuxième phase.

La 7e Division (la 2e Division Australienne est à 2 Brigades, les 25 et 21. La 5e Brigade est encore à Tobruk. La Brigade est à 3 Bataillons) s’engage donc sur les deux axes routiers de sa zone, l’un va de Metulla-Merdjayoun sur Rayak, l’autre suit le littoral et conduit à Beyrouth.

Elle progresse lentement sur un terrain accidenté jusqu’à la rivière Nahr-el-Litani. L’état de la mer empêche le débarquement du commando chargé de se saisir des passages sur le Litani.

La 25e Brigade Australienne, retardée considérablement par les destructions et la résistance des Français, prend Tyr, atteint la rivière à Kyndie.

Et le 9 juin au matin, les Tirailleurs Algériens subissent l’assaut australien. Pris à revers par un bataillon qui réussit son débarquement, attaqués de front, ils résistent et maintiennent leurs positions.

Mais la Royal Navy intervient malgré les assauts impétueux de la marine française, pilon ne les positions françaises, détruit sur ses camions un bataillon envoyé en renfort ; le 10 juin, le résultat est acquis, les points d’appui sont enlevés l’un après l’autre.

Un destroyer britannique, le Janus est mis hors de combat.

La 21e Brigade Australienne marche sur Merdjayoun en subissant les mêmes difficultés.

Par une opération de nuit elle enlève Merdjayoun le 16 juin, puis s’arrête à Nabatieh.

Une violente contre-attaque française à Saida donne un sursis aux défenseurs. La poussée sur Beyrouth perd de sa violence et une semaine calme, consacrée à quelques escarmouches, permet de consolider la position de résistance installée derrière le Nahr-el-Demour.

Le 9 juillet, l’assaut reprend, les Australiens percent et ne sont plus qu’à 15 kilomètres de la capitale du Liban, contenus par le 6e Régiment de Légion. Les Australiens conquièrent ainsi, pied à pied, 80 kilomètres en trente jours. Les bataillons de Tirailleurs et de Légion, engagés successivement, fondent dans la bataille.

Sur mer, la Marine Française du Levant mène ardemment son combat ; dans la nuit du 15 au 16 juin, le contre-torpilleur Chevalier Paul est coulé par une torpille lancée d’avion.

Tous les bâtiments de surface sont touchés le 22 juin au cours d’un combat de rencontre avec une force adverse supérieure en nombre, au large de Djounieh. Le sous-marin Souffleur est coulé peu après.

Renforcée le 21 juin du Vauquelin , la Division de contre-torpilleurs quitte les eaux du Liban à la fin du mois de juin pour amener les renforts venus d’Europe. Elle rallie finalement Salonique le 7 juillet.

Si l’offensive sur Damas se heurte à des résistances acharnées, en revanche elle progressera assez vite au début. Or, sur cet axe, le Général Dentz attend l’effort principal des alliés.

La 5e Brigade Indienne doit enlever Deraa puis percer la position Kuneitra – Cheik Meskine afin d’ouvrir la voie à la 1e DFL dont Damas est l’objectif.

Kuneitra est enlevé le soir même, mais Cheik Meskine résiste jusqu’au 9 juin. La 1e DFL, qu’un bombardement aérien a légèrement éprouvée, doit donc s’engager plus tôt que prévu. Elle conquiert, sans perte, Ezra le 9 au matin et atteint le soir même la ligne Kissoue, Taibe, Kiara Denoun.

L’ordre est donné, pour le 10 juin, de franchir cette ligne. Deir Ali et le sommet du Djebel Maani sont conquis par deux bataillons coloniaux, mais le bataillon du Cameroun est bloqué par un violent bombardement aérien.

Il est évident que la position qu’occupent les Français du Levant est solidement tenue. Pour en venir à bout, la 5e Brigade Indienne monte en ligne face à Kissoue, tandis que les Français Libres consolident leurs conquêtes sur le Djebel Maani et que leur droite atteint Rabarhed.

Le même jour, par trois fois, le Q.G. de la Division est attaqué par avions et le Général Legentilhomme blessé.

C’est le 15 au matin que les Pundjabis s’emparent de Kissoue ; ils profitent – sans le savoir – d’un mouvement de relève des Tirailleurs Marocains. Le Tell Kissoue est aussitôt enlevé dans la foulée.

Et pendant ce temps le détachement Collet, flanc-garde de droite de la 1e DFL, progresse.

Le 8 juin, il est à Fik Rhiofine, le 9 atteint Mesmiye et prend le contact de son adversaire sur le

Mahr-el-Aouaj, aux abords de Nahja. Mais il ne peut franchir cette rivière.

Subissant des contre-attaques blindées, il se replie, tente sans succès pendant deux jours de reprendre sa progression.

Le 15 juin sur tout le front, la contre-attaque française se déclenche : chars, automitrailleuses accompagnés de cavaliers à cheval et d’infanterie sur camions, attaquent en direction de Kuneitra et de Cheik Meskine.

Elle inflige à Collet de lourdes pertes ; tous les officiers et le tiers de l’escadron de Spahis marocains sont tués ou blessés, 10 chars sur 12 détruits, 12 A.M. sur 17 (dont 3 ralliés) hors de combat.

Elle aborde à Kuneitra le Royal Fusilier avec son infanterie, des A.M. et 20 chars. Les Anglais tiennent 48 heures et les survivants capitulent, ayant épuisé toutes leurs munitions. Les Tcherkesses ont, face à eux, perdu la plupart de leurs cadres français.

Ezra à son tour est repris, et c’est une batterie anglaise qui sauve Cheik Meskine, où elle est arrivée en fin d’après-midi, tirant à vue sur les chars qui l’attaquent.

Le soir, les Français se promènent librement sur la route entre Deraa et Cheik Meskine, coupent les communications des Français libres vers l’arrière et incendient camions et impedimenta.

Le Général Legentilhomme décide néanmoins de poursuivre l’attaque en direction de Damas, les Indiens sur la partie du Djebel Maani non encore conquise, un bataillon sénégalais sur le Djebel Achrapiye. Les objectifs sont pris, les contre-attaques locales arrêtées.

Et les jeunes Français du Bataillon d’Infanterie de Marine (BIM) et des Fusiliers marins avec le soutien d’une batterie d’artillerie reçoivent la mission de rétablir les communications vers l’arrière.

Le 17 juin, dans la soirée, c’est chose faite, les blindés adverses se sont retirés.

Les Britanniques conscients du danger qu’ils courent d’être rejetés à la frontière, prennent le risque de prélever sur le front d’Egypte la 16e Brigade Australienne pour l’amener au Levant.

Cette Brigade est introduite immédiatement dans le combat ; son arrivée à Kuneitra coïncide avec la limite de la progression de la contre-attaque française qui vient de parcourir 110 kilomètres. Les éléments de commandement de la 6e Division britannique et le Régiment d’Artillerie de la Division sont également amenés en renfort. Cette 6e Division comprendra donc la 16e Brigade et la 5e Brigade Indienne. Elle est placée à la gauche de la 1e DFL, sur les contreforts ouest de l’Hermon.

Le 18 juin, deux bataillons de la 5e Brigade Indienne se portent sur Mezze vers 22 heures. A 8 heures le lendemain, il ne reste plus qu’une centaine de Pundjabis qui, depuis quatre heures, se battent dans un pâté de maisons : tout le reste a disparu. Ils tiennent jusqu’au 20 juin 17 heures après avoir repoussé 18 attaques appuyées par des chars.

Le BIM se porte à leur secours, prend Mouaddamiye qu’il garde malgré les contre-attaques, mais ne peut aller plus loin.

Un bataillon de Sarahs (du Tchad) échoue au Col Nord de Kissoue au prix de lourdes pertes et en fin de journée deux de ses compagnies sont commandées par des sergents-chefs.

On engage alors la Légion.

La 13e DBLE s’empare du Col de Kissoue et de la Cote 748 qui le domine, mais se replie en bon ordre sous le tir précis des chars.

La 6e Division Britannique déborde Damas par l’Ouest : le sort de la ville va se décider.

Dès le 19 juin, la route de Damas à Beyrouth est coupée ; une contre-attaque des Spahis Marocains dégage quelques temps cet axe routier, faisant plus de 300 prisonniers.

Mais le 21 juin, les faubourgs de la capitale de la Syrie sont atteints, les Australiens prennent le Fort Gouraud.

La 1e DFL progresse aussi. Aux combats pour la possession d’un caillou ou du sommet pelé d’un djebel, va succéder les surprises de la lutte dans la Ghouta : les jardins de Damas. Le soleil et l’eau y font jaillir une vie exubérante. Au milieu des arbres, dans les chemins creux bordés de murettes en terre séchée, par les maisons transformées en fortin, les Tirailleurs Nord-Africains et Sénégalais freinent l’avance des Français Libres. Les embuscades se succèdent ; une section s’avance-t-elle sous des regards qui l’épient, elle se voit brusquement prise à revers ; un détachement qui, de nuit, échappe aux Britanniques se réfugie-t-il chez des Français, il se réveille le lendemain pris au piège dans le parti adverse.

* DAMAS

Une trêve est acceptée pour préserver Damas ; elle a pour but d’éviter que les communautés de confessions différentes ne s’égorgent dans la ville…

Au long de la rue, un détachement d’arrière-garde suit le côté droit de la route, l’avant-garde adverse marche en colonne sur le côté gauche. Ils vont en silence. Un bombardier allemand que personne n’attendait ponctuera de 4 bombes sur Damas, la fin de cette trêve.

Demain, aux débouchés nord de la ville, sur un nouvel échiquier, les pièces du jeu se remettent en place : ici le roi, là le cavalier, les fous… Le dispositif de défense des Français du Levant s’appuie sur les contreforts de l’Anti-Liban, un détachement cuirassé est formé avec le reste des chars et des automitrailleuses dans la région de Homs.

Un pion noir s’avance, le bataillon colonial de l’Oubangui Chari (BM 2) et c’est la prise de Nebek , un intense tir d’artillerie et la contre-attaque de 14 chars. Les coloniaux résistent.

A Qtaire, Dimas, Adimet-el-Adoua, même progression, même attaque, le tir d’artillerie précédant la contre-attaque.

**Le BM 2 à NEBEK

La résistance des Français du Levant se réduit graduellement, leurs effectifs et leurs moyens s’amenuisent. Ils mènent le combat pour l’honneur, auquel leurs chefs ont fait appel, pour gagner du temps, et parce qu’ils pensent que leur résistance sert à la sauvegarde du reste de l’Empire.

Pour remplacer la Brigade Indienne très éprouvée, une nouvelle Brigade britannique est prélevée en Egypte, elle interviendra dans les derniers jours du combat au Djebel Mazar (1 640 m).

Les Français du Levant sont à égalité numérique avec les alliés qui attaquent. Ils ont, sur leur adversaire, l’avantage de posséder des blindés.

Dans les airs, l’aviation française aligne encore une cinquantaine d’appareils ; les autres sont immobilisés par le manque de pièces de rechange ou ont été détruits. En face la R.A.F. a maintenu son potentiel et dispose toujours de 60 à 70 appareils.

**Les jours s’écoulent ainsi, on en est au 7 juillet.

A cette date la progression des Forces Françaises Libre s’exécute sur deux directions, Homs d’une part et Raas Balbeck d’autre part. La 6e Division Britannique se porte sur Baalbeck. Elles menacent les arrières du Liban où la 7e Division Australienne est à 5 kilomètres de Beyrouth.

En effet, les Australiens percent à Dahmour el atteignent les positions de batteries, ils son) contenus par la Légion appuyée par les chars d’un Régiment de Chasseurs d’Afrique. Le P.C, français doit même être dégagé par une poignée de marins.

Les derniers combats dans cette région se livreront les 9 et 10 juillet, sur les crêtes de l’Anti-Liban où les contre-attaques arrêtent le ; Britanniques.

Mais depuis le 21 juin une nouvelle menace pour l’Armée Française du Levant se précise à l’Est. Venant d’Irak, la Légion Arabe de Glubl Pacha et des éléments motorisés de la 1e Division de Cavalerie britannique se dirigent sur Palmyre. Une attaque aérienne fait subir de lourdes pertes aux Cavaliers anglais et la Légion Arabe doit sa survie à sa science des éparpillements rapides. Le 6e Etranger fait piétiner sur place son adversaire. La défense qu’il oppose est rude ; pour l’emporter, même avec de bons soldats, Glubb Pacha aurait eu de la peine ! C’est sur ordre que la Légion Etrangère se retire sans être inquiétée dans son mouvement. Palmyre occupée, les troupes venues d’Irak se portent vers Deir-ez-Zor et Rakka, mais sont arrêtées devant Forklos par le groupement blindé d’Homs.

Enfin la 10e Brigade Indienne, venue de Bagdad, occupe la Djezirah sans avoir à combattre. La retraite vers la Turquie est coupée et le Général Dentz se résout à demander un armistice.

Le 14 juillet, le Général de Gaulle dit (extraits du discours) :

… En Syrie, cette Armée (Française Libre) vient de soutenir des combats non moins durs, mais infiniment plus douloureux (qu’en Libye, et en Abyssinie). L’équivoque créée par Vichy a dû être tranchée par l’épée. La lutte impie qui nous était imposée était nécessaire.

Mais nous ne pouvons-nous réjouir de succès obtenus contre nos frères. Même après la victoire, nous continuerons à porter le deuil des nôtres tombés en Syrie, aussi bien de ceux qui ont combattu dans nos rangs que de leurs adversaires, victimes de la trahison de quelques hommes qui ont sacrifié la France pour mieux servir Hitler.

… Restés fidèles à nous-mêmes, nous sommes certains ainsi d’être fidèles à la France, à sa mission, à toutes les traditions qui ont fait sa grandeur dans le passé et qu’on ne saurait renier sans la rendre méconnaissable .

Ainsi qu’il l’avait dit avant les combats, aucune décoration, ni citation, n’est accordée aux Français Libres pour leur action en Syrie.

Le total des pertes fut de 1 066 tués et environ 5 400 blessés du côté des Forces Françaises du Levant. Les alliés ont perdu, en tués et blessés, 1 160 Australiens, 1 900 Britanniques et Indiens et les Français Libres 650.

La convention de Saint Jean d’Acre met fin à cette guerre, elle donne lieu à de nombreuses discussions du 9 au 14 juillet.

Sur l’ordre parvenu de Vichy, les Français du Levant refusent de traiter avec les Français Libres. Aucune garantie, aucune transmission de pouvoir ne sont échangés ou faites entre Français.

Le mandat sur les pays du Levant est purement et simplement remis à la Grande-Bretagne, ainsi que le commandement des Forces Autochtones.

Obtenant les honneurs de la guerre (le Général Catroux dit que c’est à sa demande), les Français conservent leurs armes individuelles et ont le droit de détruire les armes et les munitions que les britanniques ne désirent pas conserver.

Le choix du ralliement à la cause alliée est admis, mais les britanniques s’engagent à ne faire ni prosélytisme ni pression.

Enfin fonctionnaires et militaires français seront rapatriés par des bateaux français.

Le gouvernement britannique voit là une belle occasion de satisfaire ses visées sur le Moyen-Orient français. Il facilite par tous les moyens le désir du Commandement Français de rapatrier le maximum de monde ; il pense que le Général de Gaulle n’aura plus le personnel qualifié et suffisant pour prendre en mains les Etats du Levant.

Si les ralliements furent minimes pendant les combats (une cinquantaine de Français, la 5e Compagnie Légère du Désert, des Sénégalais), ils atteignent, après les opérations, le chiffre de 2 600 européens de tous grades, 1 100 nord-africains, 1 800 coloniaux.

Le droit d’option a joué dans la mesure où on admet que l’évacuation des blessés, le rapatriement immédiat des familles, le recours à de nouveaux serments, la certitude d’être poursuivi pour désertion, etc., etc., ne constituent pas des moyens de coercition.

Il faut ajouter aux chiffres déjà mentionnés celui des militaires libérés de prison où ils étaient retenus pour leurs sentiments et des jeunes français qui s’évadent après s’être inscrits sur les rôles des bateaux chargés du rapatriement.

Fin août, les militaires, les fonctionnaires, les missions culturelles, les techniciens et d’autres civils ont suivi leurs familles. En tout 37 563 personnes dégarnissent le Levant : les Français Libres sont dupés par Vichy et Londres.

Parmi les derniers rapatriés figurent le Général Dentz et 35 officiers arrêtés par les Britaniques parce que les conditions d’armistice ne sont pas remplies : les prisonniers de guerre alliés ne sont pas libérés, du matériel de guerre est vendu aux autochtones.

II est clair que cet accord et son application ne pouvaient être acceptés par le Général de Gaulle. Le 25 juillet, il signe, avec le Captain Lyttleton, un acte interprétatif de la convention de Saint Jean d’Acre réglant les relations franco-britanniques.

Utilisant le personnel qu’il a déjà, celui qui reste au Levant, le Général de Gaulle assume toutes les responsabilités du mandat dont il confie l’exécution au Général Catroux.

Au Djebel Druze, les britanniques s’installent en maîtres. La France doit-elle souffrir d l’absence d’autorité du délégué qui ne sut ni opter pour l’obéissance au Général Dentz ni rallier la cause des alliés ? Une forte colonne commandée par le Colonel Monclar, est envoyée pour rétablir l’autorité française, a besoin par la force.

Les britanniques s’inclinent.

Quelques mois après, des condamnations mort par contumace sont prononcées rencontre d’officiers ralliés depuis juin 1940 la France Libre. Ces contumances se portent justement à cette époque sur la Libye, emmenant leurs unités où se mêlent les anciens et les ralliés, unis pour le combat.

Demain ce sera Halfaya, Mechili, Bir Hakeim El Alamein.

Et plus tard en Tunisie, il ne manquera personne.

Général SAINT HILLIER

Bir Hakim l’Authion n°159 octobre 1995

Laisser un commentaire